关于缔约过失的赔偿范围(§5)

第五条【缔约过失的赔偿范围】当事人一方在订立合同的过程中实施违背诚信原则的行为或者对合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力有过错,对方请求赔偿其为订立合同或者准备履行合同所支出的合理费用等损失的,人民法院应予支持。对方当事人也有过错的,由双方当事人按照过错程度分担损失。

当事人一方假借订立合同,恶意进行磋商,或者实施其他严重违背诚信原则的行为,对方请求赔偿其因丧失其他缔约机会而造成的损失的,人民法院依法予以支持,但是应当扣除其为取得该机会所应支出的合理费用。

当事人主张前款所称“因丧失其他缔约机会而造成的损失”的,应当对其他缔约机会的现实可能性以及损失的大小承担举证责任。

有关本条第2-3款的浅见已发表于上篇,此处再就第1款补充一些看法。在此稿征求意见的讨论过程中,有不少观点就此款在缔约当中一般性地引用诚信原则感到忧虑,担心缔约双方从此畏首畏尾,动辄得咎。个见以为,首先,此款所谓“实施违背诚信原则的行为”大致沿袭了《民法典》第500条第3项的内容,所以应该不会因此沿袭而产生独立的新问题。其次,在缔约当中一般性地引入诚信原则应该不会有什么问题,关键是以怎样的尺度去把握“实施违背诚信原则的行为”。在比较法上,大体认为,英美法系尤其是英格兰法拒绝承认缔约及履约当中一般性的诚信义务,而大陆法系却普遍赋予诚信义务。但是在结果上,区别却远没有想象的那么大,甚至有关研究表明,缔约过失经典案型“谈判的中断”在两大法系各经典法域,结论几乎完全一致。其实深入体察就会发现,两大法系各经典法域在缔约乃至履约当中考虑的正反两方面主题是大幅重叠的。例如英格兰法之所以有上述否定性立场,是因为关注到交易双方之利益经常是相互冲突的,在双赢的良好愿景之外,很可能你挣的钱也就是我亏的本,在这样一种商业竞争的语境里奢谈一般性的诚信义务,在他们看来是不切实际的,甚至就是强人所难。但是,在大陆法系诸法域看来,越是这样的语境越有必要谈论诚信义务,而且在谈论诚信的同时,也并非不可以尊重当事人利益驱动的本能,甚至在缔约阶段,无论缔约过失如何设置规则,坚持当事人可自由退出磋商都是合同缔结之前不可动摇的原则。何况,即便是对诚信原则最为“警惕”的英格兰法,也有发达的信息披露义务、禁反言以及宽松化的欺诈等制度,实际发挥着与诚信原则大体相当的作用。归结起来,个见以为,英格兰法所反对的“诚信标准”与大陆法系坚持的“诚信标准”应该是不同的,前者或许过于抽象及陈义过高,即便是在大陆法系也不是诚信原则的应有之义。

具体到此款当中的诚信原则,在未来解释中也应具体情况具体分析,要与缔约阶段前述可自由退出的原则统一起来。当然,若是仍认为这样还不安全,则可将此款前句修改为,“当事人一方在订立合同的过程中实施违背诚信原则的行为或者对合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力有过错构成缔约过失行为的,对方请求赔偿其为订立合同或者准备履行合同所支出的合理费用等损失的,人民法院应予支持。”如此,则使得此款成为《民法典》第500条第3项及其他相关规定的转介条款,仅提示有关违背诚信或过错行为均将系于缔约过失,引向信赖利益赔偿,但是相关行为究竟有没有构成缔约过失,则还不能从诚信原则的一般教条直接推出,还须基于其他规定另作审查。

即便是将之降格为转介条款,其体系作用仍是不容置疑的。因为我现行法及司法解释并不像德国法那样特别强调请求权基础的精简整饬,而更像一些示范法(如《欧洲民法典草案》DCFR)那样,一写到救济时就将救济手段“百宝箱”里可用手段就近“拼盘”到一起。民法虽称裁判法,但其读者毕竟是法律共同体的全体成员,上述这种拼盘式做法虽然会给法律人共同体带去许多困扰,因为体系建构可能会因此而松弛,但是对于共同体普通成员来说,这却是消解司法神秘主义、提升“读者友好度”的较好手段。所以在整体上是可取的。但是体系建构因此而松弛一节,却绝非佳音,因为这将会使法律人共同体成员在零零碎碎的拼盘之间迷失了体系依规,被百宝箱里溢出的诸般手段搞得目乱神迷,最终牺牲的是同案同判之平等性要求和法之安定性价值。其破解之道即在于,其一借法教义学重新建构,使之整饬,其二则是类似于如上建议方案,以转介条款使之千针万线穿过一个“针鼻子”。

关于格式条款的认定(§11)

第十一条【格式条款的认定】合同条款符合民法典第四百九十六条第一款规定的情形,当事人仅以合同系依据合同示范文本制作或者双方已明确约定合同条款不属于格式条款为由主张该条款不是格式条款的,人民法院不予支持。

从事经营活动的当事人一方仅以未实际重复使用为由主张其预先拟定且未与对方协商的合同条款不是格式条款的,人民法院不予支持,但是其提供同一时期就同类交易订立的不同合同文本,足以证明该合同条款不是为了重复使用的除外。

此稿第10条及第11条是关于格式条款的规定,两个条文都凸显出本领域深层的严重问题,甚值探索。其中又以第11条第2款牵涉的问题最为根本,解决好它,即可收到顺流而下之功。故在两个条文中,先讨论后一条文,在后一条文中,先谈第2款。

第11条第2款先规定重复使用不是认定格式条款的必要条件,紧接着又在但书里规定举证证明未重复使用的除外,这是自相矛盾的。之所以出现这种明显的错误,是因为《民法典》第496条第1款给格式条款所下定义就明确地包含有“重复使用”字眼,亦即“当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款”。可是,人们在实践中可以很轻松地体会到,即便不是为“重复使用”而引入的条款,只要是“未与对方协商的”,似乎就都逃不脱个别协商条款优先规则、不利于提出条款方规则(《民法典》第498条)、提示及说明义务规则(《民法典》第496条第2款)及内容控制规则(《民法典》第497条)的管辖。然而,重复使用毕竟是格式条款法定定义中的成分,悍然无视似乎也不妥当。于是就在此款当中陷入了进退两难的窘境。

这种窘境其实并非我国司法解释起草者所独有,而是世界范围内各国私法及国(区)际统一私法在认识格式合同“事物本质”时所共享的。易言之,格式合同作为当代合同法发展史上一项“狂飙突进”,在认识论上必然需要一个不断深入和提高的把握其本质的过程。在这个过程中,法教义学对格式合同的事物本质认知会日益精到,但是此前已经给定的法例却会在法律继受、移植中陈陈相因,积重难返。考虑到前述认知往往有循环往复或螺旋式上升型态,有时法例之间的因袭守旧也未必完全没有积极意义。

据笔者个人的粗浅体察,这个过程中潜藏有一组二律背反,亦即格式合同正当性依据和格式条款规范要件增减取舍之间的二律背反。这种提炼太过抽象,为免凌虚蹈空,先就这个嬗变过程的概貌作个描述性挖掘,然后再回到这组二律背反上来一窥其规范意义。

当代合同法允许在传统的“协商-合意”缔约模式之外另启格式合同的“旁门”,是在大生产、大市场条件下为回应效率吁求不得不作出的妥协,所以在原初设想的案型中,为与不特定多数人缔约而采一般定型化条款,应为关键性要件事实。就此,在《欧洲合同法原则》里还可看到遗迹,其第2:209条第2款即以“为不特定数量的特点类型合同预先拟定”为一般条款(general conditions)的定义性要件。但是“不特定多数”虽为当代合同法网开一面的初心所在,在放开之后适用有关格式条款规范时,要求“不特定多数”却又自缚手脚,所以《欧洲民法典草案》(DCFR)在注释里明确提出批评,认为确定的100个对方当事人或不特定多数的对方当事人对规范适用不存在实质性影响。《日本民法典》第548-2条第1款是个很新的条文,但仍在法律移植中不自觉地步了前引《欧洲合同法原则》所下定义的后尘,且因错失了后者高明的一分为二的做法(下文另述)而在此点陷入真正的失败。其他一些法例却在自觉或不自觉间至少避开了这个“不特定多数”的陷阱,例如DCFR第Ⅱ-1:109条自是有意而为,《国际商事合同通则》第2.1.19条第2款、《德国民法典》第305条第1款、我国台湾地区“民法”第247-1条等,也均含“重复”或“多数”之意,但也都回避了“不特定”的要求。

除了“重复”、“多数”与“不特定多数”的区分之外,另一组区分更加重要,亦即区分格式条款与“未个别协商条款”,以后者为前者的属概念。前述《欧洲合同法原则》高明的一分为二的做法所指在此。其第2:209条第2款虽就种概念格式条款或曰一般条款所下定义比较僵硬,但是其一般条款主要只受该条有关格式之争的规定管辖,传统意义上的格式条款规范却都指向未个别协商条款(如第2:104条、2:105条、4:110条、5:104条)。此稿第11条第2款有关“重复使用”非必要条件的认知虽有但书的反复,但也很可能与此示范法例意旨相通。其他如德国法、我国台湾地区“法”未及见此,《国际商事合同通则》则是绝大部分相关规范均指向格式条款(或曰标准条款,standard terms),而仅在第4.6条“对条款提供人不利规则”的注释里顺便将格式条款作为一个举例。自通则该一规定原意来看,不仅未个别协商条款包含其中,即便是有个别协商者,仍有可能因“一定程度”的未充分谈判被纳入其中。从《国际商事合同通则》其他绝大部分相关指向格式条款的规定出发,到前引指向“一定程度未充分谈判”条款的第4.6条,跨度极大,但是通则的制定者似乎完全忽视了这其中的思维跳跃。尤其是该第4.6条的斜刺里杀出,足可有力地提醒人们:传统的格式合同规范僵守格式条款很可能是远远不够的。

自许《欧洲合同法原则》继承者的DCFR首先有一个条文(第Ⅱ-8:103条)至少在客观上吸收了《国际商事合同通则》第4.6条“最大跨度”的合理因子。其第Ⅱ-8:103条第1款仍继受《欧洲合同法原则》第5:103条,还只是着眼于经个别协商与否而作出不利于条款制定者(使用者)的决断。第2款却跳出于个别协商之外,换挡至“一方主导影响”(应即是未充分谈判之意)来决定利于对方的解释优先。但是DCFR却并没有忽略从格式条款到谈判不充分条款之间的极大跨度,而有意依不同刻度分设标准。其第Ⅱ-1:110条(未经个别协商条款的定义及鉴别)、Ⅱ-4:104条(合并条款采个别协商或未经个别协商条款之不同)、Ⅱ-8:104条(个别协商条款优先)均仍继受《欧洲合同法原则》相应条文的做法,片面系于个别协商与否。第Ⅱ-9:401条以下却以未经个别协商条款与格式条款交相并用,以前者为“不公平”审查的管辖条款定基调,以后者为非经营者之间(第Ⅱ-9:404条)、经营者之间(第Ⅱ-9:405条)作“不公平”审查提高门槛。

通过以上描述性的简短挖掘可知,虽然当代合同法开启格式合同这一“旁门”时以回应不特定多数缔约的效率吁求为念,门槛比较高,但当规制格式合同的规范推出之后,为提升规制效果,其管辖入口越放越大,要件设置由“不特定多数合同”仅“重复使用”到“未经个别协商”再到“未充分谈判”,门槛越放越低,直至搞得格式合同法差不多不认识格式条款了。这组有违制度发生初心的二律背反应该也让DCFR的起草者感到了迷惘,于是又在一个极尽精细之能事的体系中试图给“古朴”的格式条款安排一个位置。这种安排当然是有探索价值的,但在浅见看来,其合理性限度不过在于:经营者对消费者使用未经协商条款时更容易利用自身优势在明晰性、公平性等方面倾轧对方,非经营者对非经营者、经营者对经营者则或许要达到为重复使用而设计条款时才更可能利用预先拟定的便利倾轧对方。

第11条第2款中矛盾之最佳化解方法,或许干脆借鉴上文所引法例,在格式条款之外引入未经个别协商条款、未充分谈判条款,然后根据自己的法政策考量分刻度地将相应规范管辖对象一一系于其上。在一时难以大动干戈纳入上述两项术语的情况下,也可以将此款但书删除。这样也就意味着,就我现行法下的格式条款法则的适用范围全面扩及于格式条款之属概念即未经协商条款——虽术语未变,而规范状况潜移。改变之后的规范状况与《欧洲合同法原则》的立场大致相当(格式之争或许是个例外)。若是在法政策反思之后认为DCFR第Ⅱ-9:404条及第Ⅱ-9:405条例外重回格式条款的做法亦值师法,则可增添但书曰:“但是非经营者之间合同或经营者之间合同在适用《民法典》第496条第2款、第497条第2、3项时,仍以该条款因重复使用而预先拟定为必要。”

再来看第11条第1款的问题。该款中“双方已明确约定合同条款不属于格式条款”大约可作两种理解,其一是双方就具体条款进行了协商,从而明确约定该条款不是格式条款,其二是双方想通过约定不是格式条款而排除格式条款法则的适用。由于未经个别协商是格式条款的必要条件,所以比较法上一般都认同,如果的确可以证明一方提供的条款是经过个别协商的,则不是格式条款。故而按说若作上述第一种理解,则相关诉求似不宜被拒绝。第二种理解涉及相应法则是否强行法的问题。例如《德国民法典》第306a条规定,禁止规避法典该章(第二编第二章)“通过一般交易条款来形成法律行为上债务关系”的规定。DCFR在其第二编第九章第四节“不公平条款”中的第一条(第Ⅱ-9:401条)直接规定,当事人不得排除、减损或变更该节规定的效力。但是DCFR其他有关格式合同法则(主要是解释法则)是否也不得约定排除等,则并不明确,依反对解释方法,似有肯定排除自由的余地。由于主持DCFR的巴尔教授等人长年浸淫于德国法,自然而然地使DCFR带有德国法深深的烙印,故而以上禁止规避的范围若果真有限缩倾向,则应不是偶然,而是理性思考的结果。其继受变迁值得进一步省察。

上述两种理解又是相互影响的,因为说到底它们所涉及的都是规避行为,如果在第一种理解之下很容易实现规避,也就可以借此道很容易地实现后一规避。举例来说,若是一方提供的合同条款中有一条款声称本合同不是格式合同或者本合同所有条款均已个别协商达致合意,即可被承认该合同不是格式条款,这种规避行为也就可以很轻松地使整部格式合同法流于破产。但是又应留意,以上两种理解毕竟是不同价的,制定者对于前一种理解下当事人的自由应该有更大的宽容,若是放入此稿第11条第2款及第10条乃至于《民法典》第496条第2款、第497条第2、3项共同构造的规范框架之内,以上宽容还更为亟需。

考察以上我现行法之规范框架及主要的比较法例可知,我们的格式合同法特别是在缔约程序要求方面特立独行,对条款提供人而言极为严苛。具体言之,一般法例对格式合同(或未经个别协商条款)的订立程序首先要求,在相对方同意接受之前要确切地将有关条款纳入缔约并给予对方了解内容的机会,这是个见以为的第一刻度的要求(可参《德国民法典》第305-305a条、《日本民法典》第548-2条第1款及548-3条、《欧洲合同法原则》第2:104条)。其次可能要求,要以明白晓畅的方式起草,要符合透视性原则,这是第二刻度的要求(可参《德国民法典》第307条第1款后句、DCFR第Ⅱ-9:402条),如果不够清楚明白,可能被视为“不公平”而无效、或对相对方单方无效。再次可能要求,不得有令相对方感到意外的条款,若有则被认为未进入合同,这是第三刻度的要求(可参《德国民法典》第305c条第1款、《国际商事合同通则》第2.1.20条),其事理基础可能在于,即便事先给了相对方了解机会而且文本也清晰明白,仍有可能因未经个别协商而给提供方保留有偷袭、投机的漏洞,应借此堵死漏洞。当然,跳出程序之外进入纯粹的实体层面之后还有第四刻度,亦即不公平条款审查(可参《民法典》第497条、《德国民法典》第307-309条、《法国民法典》第1171条、《欧洲合同法原则》第4:110条、DCFR第二编第九章第四节),最后再加上解释规则作为第五刻度。

参照上述综合诸多法例构建的“五个刻度”可知,我《民法典》第496条第2款结合此稿第10条所规定的提示、说明义务,在进入格式条款的规范场域之后,是提供人的一个重负。考虑到即便是非经营者之间、经营者之间交易也都往往由一方草拟或推荐合同文本,而现行法又缺乏类似于DCFR第Ⅱ-1:110条第3-5款有关格式条款与非格式条款、经营者对消费者合同与其他两类合同之间有关已经个别协商之举证责任区别对待的安排,所以“进入格式条款的规范场域”的入口又是很宽阔的,提供条款行为将直接被作为格式条款认定的初显证据迅即转入前述提示、说明义务。提供人由此可能动辄得咎,这个结果应该是不恰当的。

补救之法当然包括了一个系统工程,比如重新反思前述“重负”型安排(可参下文有关第10条的讨论)、反思入口处过于宽广(上文所涉本土第2款的意见与此有关),然后就是在本条此款之中,应允许在第一种理解之下给予提供人一点合理空间。回到一开始的设例,若是提供人在格式文本中设一格式条款声称本合同非格式条款,当然不可纵容其规避行为。但若是在拟定文本之后由双方经个别协商增添手写条款声明非格式条款呢?或者虽仍采拟定本,但在关键性条款处一一由相对方签字声明非格式条款呢?特别是,除了有这些声明,又可清晰识别出当事人不是经营者-消费者,而是非经营者之间或经营者之间呢?为了将这些因素纳入未来解释方案,建议在此款末尾增添一句——“在判断有关合同条款是否经过个别协商时,应综合相关约定、声明、是否为消费者合同以及缔约过程等因素进行判断。”

关于格式条款订入合同(§10)

第十条【格式条款订入合同】提供格式条款的一方在合同订立时采用通常足以引起对方注意的文字、符号、字体等明显标识,或者通过勾选、弹窗等特别方式,提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,人民法院应当认定符合民法典第四百九十六条第二款所称“采取合理的方式”。

提供格式条款的一方按照对方的要求,就与对方有重大利害关系的条款的概念、内容及其法律后果以书面或者口头形式向对方作出常人能够理解的解释说明的,人民法院应当认定提供格式条款的一方已履行民法典第四百九十六条第二款规定的说明义务。

提供格式条款一方对已尽提示义务或者说明义务承担举证责任。

本条结合《民法典》第496条第2款规定的提示、说明义务从比较法经验来看特立独行,已如前述,此处暂先按下不表。需要指出的是,这些规定向保险合同、金融理财合同等延伸出去,却收到了很好的类型序列化效果。亦即根据此处规定,在一般格式条款之下,提供人的说明义务以对方要求为前提。根据《保险法》第17条及《保险法司法解释(二)》第11-12条,保险人则须主动说明。这也导致实践中投标人经常在缔约之后可能接到保险业务员回访电话,声明录音之后就某些具体条款加以说明并询问确认与否,同时说明若不同意则可当即解约。从推销策略来说,投保人好不容易选准了一个保险产品然后又迅即解约,比起磋商阶段放弃,其沉没成本自是攀升,业务员如此操作,既满足了说明义务的要求,又避免了因说明而吓退过多的客户。从这种保险法规则再进一步,根据《九民纪要》第72-76条的规定,推销金融理财产品时在满足了《资管新规》、《理财办法》及《金融消保办法》等监管规定有关提示、说明义务要求之后,还须满足“适当性义务”,直接要求推销者了解产品、了解客户,很大程度上由卖者充分披露信息加“买者当心”转化为卖者充分披露信息且“卖者当心”。

个见认为,上述类型序列确实是很成功的建构,但是这主要是面向消费者合同的延伸,甚至我们还可以观察到,《消费者权益保护法》第26条即与作为格式合同一般法的此处规定程度相当。所以在这里还要进一步反思,作为格式合同一般法的本条及《民法典》第496条第2款是否妥当,以及体系地位如何。

放入前述“五个刻度”的分析架构之中,此处有关提示、说明义务的规定主要涉及前三个刻度,并与第四刻度互相影响。通过提示和说明,自然有利于在缔约之前给对方了解及同意的机会(第一刻度),又至少确保重大利害关系条款符合透视性原则(第二刻度),通过提示和说明避免意外条款的突然袭击效应(第三刻度)。当然,在第三刻度上,因需对方要求才作说明,故仍有突然袭击效应的发生余地。与第四刻度的相互影响则主要体现在“不清晰条款”、“意外条款”与“不公平条款”之间的分分合合上。应当强调的是,前述“五个刻度”是综合诸家法例建构而成,就具体的法域所设体系而言,取舍各异,或多有叠合。例如德国法将第二刻度纳入于第四刻度之中,另单列第三刻度;DCFR将第二刻度纳入于第四刻度之中,别无第三刻度;《法国民法典》片面强调第四刻度;《国际商事合同通则》着力打造第三刻度。在我国现行法中,第四刻度主要见于《民法典》第497条第2-3项。由于该第3项阐发的是类似于公理性质的规范,不管是不是格式合同,不管有关法域是否重视显失公平,都基本上不会拒绝该项的规定(就此可对参《法国民法典》第1170条与1168条)。所以严格说来,我现行法中之第四刻度实际上集中于《民法典》第497条第2项。对照德国法及DCFR有关这一刻度的规定可知,《民法典》第497条第2项是远远不够的。为了解决这种规范供给的不足,进路大致有二,一是大幅度目的性扩张该第2项所列名目的涵盖面,二是将关注焦点由结果转向程序,也就是将不清晰问题及对相对方负担较轻的不公平条款转向提示与说明义务,最终类似于《国际商事合同通则》第2.1.20条第1款所做的那样,系于相对方“明示地表示接受”。这样做最大的问题是,所谓“重大利害关系条款”外延不明将给条款提供人带来不可控的负担。《保险法》第17条第2款遮遮掩掩地将之限定于免除责任条款,《金融消保办法》第21条等则干脆开出清单,应该都是出于明确负担的考量。建议参酌德国法及DCFR等法例中的“灰名单”“黑名单”分列哪些条项入第四刻度,哪些条项入提示、说明义务并要求获得相对方“明示地表示接受”。

关于批准生效合同的法律适用(§12)

第十二条【批准生效合同的法律适用】法律、行政法规规定合同应当办理批准等手续,负有报批义务的当事人未根据合同约定或者法律、行政法规的规定办理申请批准等手续,对方请求其履行报批义务的,人民法院依法予以支持;对方请求解除合同,并请求其承担合同约定的违反报批义务的违约责任的,人民法院应予支持。合同获得批准前,当事人一方起诉请求对方履行合同约定的主要义务,经释明拒绝变更诉讼请求的,人民法院应当驳回诉讼请求,但是不影响其另行提起诉讼。

人民法院判决当事人一方履行报批义务后,其拒绝履行,经强制执行仍未履行,对方请求解除合同并请求其承担违反合同的违约责任的,人民法院依法予以支持。

法律、行政法规规定合同应当办理批准等手续,负有报批义务的当事人已办理申请批准等手续或者已履行生效判决确定的报批义务,批准机关决定不予批准,对方请求其承担赔偿责任的,人民法院不予支持。但是,因当事人迟延履行报批义务等导致合同未获批准,对方请求赔偿因此受到的损失的,人民法院应当依据民法典第一百五十七条处理。

此条三款分别规定了“违约责任”或损害赔偿,似有根据不同情况作不同处理的“微言大义”。其中第1款第1句规定,负有报批义务的当事人未办理申请批准手续的,对方可解除合同并请求其承担“合同约定的违反报批义务的违约责任”。第2款规定,在人民法院判令一方履行报批义务并执行无效果时,对方可解除合同并请求其承担“违反合同的违约责任”。第3款第2句规定,因当事人迟延报批等导致合同未获批,对方可依《民法典》第157条请求赔偿损失。

归纳起来,其规范意旨似大致为,负有报批义务的当事人不申请批准的,只要对方请求其履行报批义务,则法院应予支持。法院判令前者履行报批义务后,经强制执行仍未履行的,可解除合同并由义务人承担“违反合同的违约责任”。若是对方不请求义务人履行报批义务,而直接要求解约,则在有约定违反报批义务之违约责任的情况下,执行其约定。第3款的规定似乎是说,负有报批义务的当事人虽已报批,但因迟延等原因未能获批,则合同确定地不生效力,应根据《民法典》第157条确定损害赔偿之责。此处损害赔偿应与缔约过失之信赖利益损失相联系。

从上述三款的要件来看,其所规范案型似已自觉地建成了类型模组:虽履行报批但未获批者、未履行报批被直接解约者、未履行报批被判令报批未果后被解约者。在效果上,其中第一种类型即虽履行报批但未获批者,依前述规定,其损害赔偿应与缔约过失之信赖利益损失相联系。第二种类型即未履行报批被直接解约者,相关违约责任仅云有约定者从其约定,但若当事人未约定违反报批义务时,直接解约是否就不能追究违约责任?第三种类型即未履行报批被判令报批未果后被解约者,其“违反合同的违约责任”究竟是指违反合同中报批义务之违约责任,还是指违反合同获批原本应履行的主给付义务之违约责任?故不明确的地方至少有二。

从制定者“微言大义”或要确立的差序格局来看,也许比较合适的方案是认为,前述第二种类型下若当事人未约定违约责任,则直接解约时可追究违反合同中报批义务之违约责任,第三种类型下则应追究违反合同获批后原本所应履行的主给付义务之违约责任。这样才显得上述类型模组的设置有其差序实益。而且似乎也符合概念上的认知:第一种类型下既已不能获批而致合同确定的不生效力,且不能获批又可归因于义务人迟延等因素,则自是缔约过失管辖的范围;第二种类型下既不履行报批义务,自是违反此一义务的“违约责任”;第三种类型下在法院判令履行后仍未履行,已类似于阻碍条件的实现,自应指向违反主给付义务的违约责任。

可是,如上精致的差序格局在适用时却可能存在太大的偶然性,等于是在纯依程序选择来决定法律效果。第一种类型下义务人的违约行为大约属于履行迟延和不完全履行,第二种类型下义务人的违约行为大约属于履行拒绝和履行迟延,二者均属于债务不履行,为什么仅因前者已确定未获批准即有不同?第三类型下义务人的违约行为大约也属于履行拒绝和履行迟延,为什么仅因有法院判令履行即有巨大差异?如果认为上述三个刻度的差序性效果具有递进色彩的话,则当事人完全可以很轻松地选择对自己最有利的规范。例如,一发现义务人不履行即迅速诉请适格履行,而后高枕无忧地收获主给付义务履行利益损害赔偿,而切不可等候或争取报批后获批的局面,因为那样一旦失算则只能依《民法典》第157条请求信赖利益损害赔偿。也不能直接解约,要解约也一定要耐心等待法院判决生效、执行无效果再来行使解除权。试问,如此耗费当事人的时间、精力、无力以及司法资源,有何正当性?故这一方案看似差序格局精致有加,但其实是不务实的。

就批准生效合同下报批义务违反的救济,不能依赖于人为的差序格局,也不能仰仗机械地归列于缔约过失责任或是违约责任(不管是违反报批义务抑或违反生效后主给付义务之“违约责任”),而应围绕个案作实质性判断。综合起来,约有如下可能:

第一,如果在法律政策上批准、登记手续具促使申请义务人慎重考虑、提供“犹豫期”的色彩,那么只要申请义务人确无恶意,即不应判由相对人办理,也无损害赔偿的余地;

第二,如果申请义务人违反义务的行为使所引起的信赖落空,则应赔偿信赖利益的损失(一般的缔约过失责任);

第三,若无申请义务人违反义务情事,则合同理应生效的,可由相对人办理者,判由相对人自己办理,办理后若仍有迟延损害等,应予赔偿,如果因违反义务而确定不可生效,或者受害人可解除合同的,则应赔偿履行利益的损失;

第四,在损害赔偿方面可能还有一种特殊的抗辩值得考虑,即类似于假设因果关系的情况——虽然申请义务人违反义务而阻碍了批准取得,但即使他全面履行义务,批准也因其他不可归责于他的事由而不可取得。毕竟申请之后能否批准还有诸多变数,如果申请义务人能够确切证明“纵履行申请义务亦不能获得批准”,并且不能获得批准的原因不可归责于义务人的话,此时强令其担责即为无理。这在农用地对外承包审批、商品房预售批准等情况下很难适用,因为批准机关的自由裁量权小,若申请而被拒绝基本上都可以归责于当事人;但在外资并购批准、反垄断法上的营业集中批准的场合,政策性强,自由裁量权大,批准拒绝常为当事人预先承受的风险,此时申请义务人就很可能因证明“纵履行申请义务亦不能获得批准”而免责。

需要特别强调的是,支持实际履行请求不能简单的“换算为”支持履行利益赔偿请求,因为实际履行针对的仅是“申请义务”,而不是当然的合同主给付义务,所以即使在允许实际履行和损害赔偿诉讼并合的场合,就履行利益还须经过以上综合意见之第三、四项审查,并与比较法上经典评注所称“例外地才延及于履行利益”的审查标准保持一致。其精义仍在于避免(违约责任进路下)缔约强制过于猛烈的影响。

综合起来,建议将本条第3款中“人民法院应当依据民法典第一百五十七条处理”修改为“人民法院应当依法予以支持”,并增加第4款曰,“人民法院在决定赔偿范围时应考虑所涉批准要求的性质、合同特点及获取批准的可能性大小、双方履行准备工作的充分程度、当事人的过错程度等因素。”这样,与前两款亦未具体引用法条保持一致,并借新增一款表明态度:无论系于哪个请求权基础,在决定赔偿范围时均须实质性考量,且考虑的实质性因素都是大致相当的。

关于名实不符与合同效力(§15)

第十五条【名实不符与合同效力】人民法院认定当事人之间的权利义务关系不应拘泥于合同使用的名称,而应当根据合同约定的内容。当事人主张的权利义务关系与根据合同内容确立的权利义务关系不一致的,人民法院应当结合缔约背景、交易目的、交易结构、履行行为以及当事人是否存在虚构交易标的等事实认定当事人之间真实的法律关系,并据此认定合同效力。

人民法院在审理案件过程中,发现当事人之间的合同仅是交易链条中的一个环节,且离开整个交易链条无法查明案件事实并难以对当事人之间真实的法律关系及其效力作出认定的,应当告知原告将参与交易的其他当事人追加为共同被告。原告拒绝追加的,人民法院应当驳回诉讼请求,但是不影响其另行提起诉讼。

如本文上篇引言所云,司法解释制定者往往在头脑里存有源自实践的相关案型,这些案型对于有关条文的取舍及未来解释都至关重要。此条第2款所涉的案型在浅见看来,大概应为一般所称“封闭式循环买卖”。例如丙公司要跟甲公司借钱,找来了乙、丁公司搭桥,做成一个连续买卖的外观,悄悄地形成两个闭环。资金流向即为“甲—乙—丙—丁—甲”,货物流向为“丙—乙—甲—丁—丙”。货物有时候是现实存在的同一批货物,有时候虽有现实存在的货物,但倒来倒去的不过是一套提单、仓单,有时候干脆就没有实际货物的交割,而只有收货单、发票等伪装而已。其中又尤以无货者为常见。之所以要这么颠来倒去地循环造假,大多是要规避对无权开展借贷业务的金融监管、规避利率监管、给大伙儿一起虚增交易额营造虚假繁荣,当然还有就是把乙和丁(尤其是后者)拖进来起个增信作用,顺带地规避掉公司对外担保表决程序要求。当丙未能履行还款义务时,甲可能基于借贷关系请求丙还款,从借贷关系出发还可能另外请求资金上线丁与资金下线乙(“上线”“下线”的判断均以甲为基点)作为担保人或债务加入人承担责任。甲又可能基于买卖关系请求乙返还价款(因为没有实际收到其交货),或者请求丁付款(因为至少有前述入库单及发票等伪装“证明”已交货)。

观照如上案型构造,如果纯依穿透式审判思维和一揽子纠纷解决的司法政策出发,强烈要求把所有参与闭环的当事人都追加进来,将事实查个水落石出,当然是很解渴的。但即便如此,将他们全部归入被告似乎也不周延。单就这个四人组合来说,选取借贷关系为基础,当然还可以三人为被告,若是选取买卖关系,其他两人应只能归入第三人。若是超出这个四人闭环,还另有其他环节,则超出资金上线丁与资金下线乙之外的他人,更应该只能归入第三人。

除此之外,当原告拒绝追加,或者甚至原告自己也不知还须追加何人方能构造闭环时,是否只能驳回诉讼请求,更有很大疑问。目前在实务中一般性的意见大略是透过虚假的买卖抓住真实的借贷。但是在当事人经历如此复杂的安排之后,很可能只留下买卖的证据,甚至入戏已深,众多当事人都在有板有眼地演着买方或卖方角色,并在彼此的角色中找到一种买卖合同关系内的安全感。更进一步,甚且可能会自觉地认识到保留借贷关系的蛛丝马迹“只会让问题更复杂”。总之到了发生纠纷时,或许并不能找到另有一个“真实”的借贷合同在,此时往往就想求诸前述闭环,然后再由这么一出看起来“很假”的买卖循环来“客观定罪”,认定其为通谋虚伪行为。可是这个做法又有两大不足,一是环节一多时,也就很难建构出完整的闭环,这时候又不免求诸于更大胆的“客观定罪”,毕竟从丙处高买低卖的异常还是可以多问几个为什么的。二是即便不计成本又兼幸运地构建出完整闭环,此际推翻当事人精心安排的所有环节另谋清算,征诸当事人意思,究竟何为真何为伪?其实真不应教条处之。

最高院在2014年作出的“中设国际贸易有限责任公司与中国航油集团上海石油有限公司一般买卖合同纠纷”二审民事判决书,与公报案例“日照港集团”案(2015年判决,2017年公报刊载)等一系列案件处理方案相比,迥然不同,差不多已被弃之不顾。但在笔者看来,或有深意存焉。法院在该案判决中认为:“即使如中航油上海公司抗辩所称‘走单、走票、不走货’交易的客观事实存在,在双方签订《框架合同》建立了买卖关系、中航油上海公司向中设贸易公司出具了《收货证明》明确表示其已收到涉案合同项下货物、中设贸易公司亦按照中航油上海公司的要求为其开具了《北京市增值税专用发票》的情况下,不能仅仅依据中航油上海公司未实际提取货物即‘未走货’为由,否定双方之间业已形成的买卖法律关系。在我国现行法律、行政法规对其所谓‘走单、走票、不走货’的交易方式没有明确强制性禁止规定,且双方当事人意思表示真实的情况下,中航油上海公司以此为由主张买卖合同无效,本院不予支持。在我国现行法律、行政法规对其所谓‘走单、走票、不走货’的交易方式没有明确强制性禁止规定,且双方当事人意思表示真实的情况下,中航油上海公司以此为由主张买卖合同无效,本院不予支持。原审法院认定《框架合同》系双方当事人真实意思表示,不违反法律、行政法规强制性规定,合法有效,并无不当。鉴于中航油上海公司上诉所称一审法院对其提交但未采信的中航油上海公司与大港公司签订的《采购合同》、《会议纪要》、谈话录音、大港公司《收货确认函》、中航油上海公司与大港公司的《终止协议》等相关证据,其证明目的主要是为证明中航油上海公司与中设贸易公司案涉交易系‘走单、走票、不走货’的虚假交易,因此,本院对上述证据不再进行审查。”“根据中设贸易公司与中航油上海公司签订的《框架合同》的约定,交货方式是‘中航油上海公司自提’,中设贸易公司的合同义务是‘以提货通知单的形式(包括传真)通知中航油上海公司交货地点,以便中航油上海公司办理提货、运输等事宜’。中设贸易公司在大港公司向其出具《提货确认函》明确表示保证无条件向中航油上海公司供油的前提下,已经依约向中航油上海公司发出了《提货通知单》,中航油上海公司也已向中设贸易公司出具了《收货证明》确认其已收到案涉货物,即使中航油上海公司事实上并未提取相关货物,亦属于其自身权利的处置,不能以此否认中设贸易公司已经向其履行了交付货物的合同义务。”

此案处理方案的独特价值在于,对于当事人的“真意”的把握或许还不能停留于通谋虚伪行为与隐藏行为相对而出的二元格局,很多时候,当事人的最初合意所追求者恰恰就是以单个的买卖“环节”来确保各自权利义务的实现,甚至还可能在原始证据的形成、保留方面自设防火墙。这时,裁判者若是因为所谓“穿透式审判”“一揽子解决”思维,带着“通谋虚伪行为—隐藏行为”的给定框架自诩总揽着全局,要按某个“隐藏的真实行为”强行推倒所有防火墙来建构当事人权利义务,很可能既是难为自己,也在难为当事人(尤其是被迫追加者),可谓打着“真实行为”的旗号强奸当事人的真意。而这一判决却能自觉谦抑,直接宣称“已无必要进行实质审查”,这个动作在其他众多判决眼里,或许太过简单、粗糙。可若是放宽视野,纵览法史、比较法及法理的话,这一处理方案实与罗马法上的拟诉弃权、当代某些经典法域的无因债之承认等等资源是有深层联系的。极而言之,甚至票据行为、独立担保等具有无因色彩的债法行为之间都隐含有以“虚伪”替代“真实”而受执行的意愿。在事理的体系上,古老的民法学应该有一种敏锐,许多方案都会跨越时空以不同的面目出现在人们的眼前。推动它们再现的人民群众自然不认识它们前世今生的关联,但是我等民法学人,却应一边感叹“人同此心心同此理”,一边勉力恢复其“穿越”的脉络,寻找其共通的合理性限度。而不是浑然不觉地将之随手掐灭。

在有关封闭式循环买卖的具体案型之下,一旦认定当事人之间的法律关系更应返璞归真,落实到买卖合同上去,则有关合同的效力不能直接依“通谋虚伪无效,隐藏行为有效”的教条决之,而要像一般规避行为那样——关键在于被规避的规范属性如何。例如在车牌需要“摇号”的环境里,虽然车牌本身不得交易,但是人们找到了通过虚假诉讼实际转移被执行车辆牌照的变通之法。这种新型态的“拟诉弃权”究竟能不能被认可,应系于禁止车牌交易规范的性质和强度。在封闭式循环买卖之下,如果不存在高利贷、套路贷等显著无效的情形,而只涉及大幅放松的放贷资格金融监管、公司对外担保表决阙如,很可能如前引2014年最高院判决那样锁定于买卖环节依防火墙解决纠纷,仍是可以接受的。

综上所述,此款还是以删除为佳,在实践中,可以根据原告起诉所指向的被告及所基于的诉因来决定有无必要追加当事人和驳回诉讼请求,而不是时时事事固执于查明“整个交易链条”的事实、精确界定当事人间“真实”的法律关系。例如在上述设例中,甲若诉请丙依借贷关系还本付息,那确实很有可能要追加乙、丁,整个交易链条或许拔出萝卜带出泥。可若是诉请丁依买卖关系付款,却完全有可能在综合全案审视之后,依防火墙实现当事人最初的“伪装的真意”。

关于越权代表的合同效力(§22)

第二十二条【越权代表的合同效力】法律、行政法规为限制法人的法定代表人或者非法人组织的负责人的代表权,明确规定合同所涉事项应当由法人、非法人组织的权力机构或者决策机构决议,或者应当由法人、非法人组织的执行机构决定,相对人不能证明其已尽到合理审查义务的,人民法院应当认定合同对法人、非法人组织不发生效力。

合同所涉事项未超越法定代表人或者负责人的代表权限,但是超越法人、非法人组织的章程或者权力机构对法定代表人、负责人的代表权进行的限制,法人、非法人组织不能证明相对人知道或者应当知道该限制的,人民法院应当认定合同对法人、非法人组织发生效力。

法人、非法人组织依据前两款规定承担民事责任后,向有过错的法定代表人、负责人追偿因越权代表行为造成的损失的,人民法院依法予以支持。生效法律文书确定法人、非法人组织向相对人承担民事责任,但是法人、非法人组织的财产不足以承担民事责任,又不起诉有过错的法定代表人、负责人,相对人起诉请求其向自己承担民事责任的,人民法院应予支持。

本条第3款颇具特色,其中又尤以后句最值反思。该句规定“相对人起诉请求其向自己承担民事责任”,在文义射程上大约可有两种理解。一是类似于《民法典》第171条第3款前句所云,由无权代表(理)人替代本人地位承担履行或损害赔偿之责。二是类似于债权人代位权,即代位单位行使其对无权代表人的追偿权。由于本条第2款规范的情形下,实际已认定合同对单位有效,结合第3款前句“依据前两款规定”的措辞可知,相对人在该第2款规范情形下仍可请求无权代表人向自己承担民事责任,而此际的民事责任显然不可能与《民法典》第171条第3款前句所云相类,故在体系上应以前述后种理解较为融贯。然而,相对人真地可以代位行使单位对无权代表人没有提起的追偿权么?回答这个问题之前,先要审视一下代位权所指向的这个追偿权。

据此款前句结合第21条第4款大致可知,制定者的原意要区分越权代表行为与越权职务代理行为的内部责任,就前者有过错即已足,后者则须故意或重大过失方可追偿。这一区分透露出制定者体会到了越权职务代理(表)人责任的复杂性,但是这种体察可能还是很不够的。因职务行为向单位外第三人负责标准及单位向职务行为人的追责标准,是一个至今仍在变动不居的老旧问题域。作为参照的一般无权代理情形,依前引《民法典》第171条第3款前句,责任与本人无关,而由无权代理人替代其位置承担完全的责任。在侵权法领域,雇主替代责任原本采职务行为人与雇主连带负责的立场,晚近越来越倾向于由雇主负责,以“组织责任”吸收了职务行为人的个人责任,并在内部追偿上通过提高职务行为人过错标准及限缩可追偿范围,大幅豁免职务行为人的责任。在合同法领域,此稿第21条第4款也透露出豁免职务行为人责任的倾向,与《民法典》第171条第3款前句的立场大不相同,当然,对于后一规定原本就有不少观点认为对普通代理人也过于严苛了。

上述优待内部职务行为人的倾向可以概括为:在合同相对方或被侵权人等第三人主张权利时,倾向于由“组织责任”吸收个人责任,不搞《民法典》第171条第3款前句那种抓包替罪羊(于是可能出现担保合同无效却仍由作为“担保人”的单位在一定比例范围内承担责任的现象),也不搞类似于以前雇主责任之下的连带责任;在内部追偿时提高职务行为人过错标准及限缩可追偿范围。这个倾向的合理性在于,职务行为人不过是拿着微薄的或至少相当有限的工薪,却在为单位(不管是法人或非法人组织)卖力、卖命,如果一有过错,第三人就可以作另一种别样的“揭开公司面纱”追责到具体的职务行为人,或者所在单位向第三人负责之后回身即可比较容易地以行为人过错为由将责任转嫁给职务行为人,实际上是在剥夺劳动者的生存权和发展权,并与一般所论风险受益统一原理、深口袋原理、风险分散便利原理等等均相背离。

据笔者个人考察,真正能在此问题域正当化职务行为人责任的,在面对第三人追责时应系于:非如此不足以堵住行为人莽撞行事的道德风险。所以一般以故意或重大过失为要件让行为人承担部分责任,这样既确保打疼他,但又不在生存权、发展权方面无区别地一棍子打死。在面对所在单位事后追偿时应系于:首先是确保忠实,然后是避免莽撞。这样措辞是想提示,在忠实义务方面尺度可比较严,在勤勉义务方面尺度却应比较松。若是无权代理(表)行为或者针对第三人的侵权行为,其目的就在于监守自盗或牟取其他私利,追偿自不待言。若是绝无前述不忠问题,而只是工作失误,甚至虽然是故意地实施侵权或越权,但从行为人的初衷来看,恰恰是以“我不入地狱谁入地狱”的“卖力兼卖命”心态在为本单位利益“做牺牲”。在作出上述牺牲之后,可能给单位谋得了利益,但也可能徒劳无功,甚且将单位拖入合同责任、侵权责任,乃至于单位犯罪。此时从法律的角度,我们当然可以说是绝不可取的。但是从单位追偿的立场,又怎能作事后诸葛亮,以结果论英雄呢?更重要的是,又怎能如此条第3款后句所规定的那样,在单位不追偿时,相对人居然可以越俎代庖呢?

就以上分析还须进一步强调者有二。其一,在内部追偿上,不能完全照搬前面的第三人追责标准,光靠提至故意和重大过失往往是不够的,许多时候即便是故意行为,在单位追偿的语境里仍是情有可原的,这需要我们对现实案型有更多的想象力。例如在《九民纪要》第19条第2、3项意义上越权提供担保,或者在商务竞争战犹酣时侵害了对手的法人人格权等,可谓比比皆是。其二,基于单位与行为人之间隶属关系,二者之间实际上存在着某种意义的“身份”关联,虽然在当代法上已不视其为身份关系,但是单位对职务行为人的追偿权在债权人代位权的体系上,应仍具有“行使的专属性”或某种意义的“归属的专属性”。具体言之,若是单位不行使此一追偿权,应不能允许债权人越俎代庖,而当单位已提起确切的请求之后,却可以允许有权之人予以继受。

关于合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力的法律后果(§25)

第二十五条【合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力的法律后果】合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力,当事人请求返还财产的,人民法院应当根据案件具体情况,单独或者合并适用返还占有的标的物、返还权利证书或者更正登记簿册记载等方式;财产不能返还或者没有必要返还的,人民法院应当以合同被认定不成立、无效或者确定不发生效力之日该财产的市场价值为基准判决折价补偿。

除前款规定的情形外,当事人还请求赔偿损失的,人民法院应当结合财产返还或者折价补偿的情况,综合考虑财产增值收益和贬值损失、交易成本的支出等事实,按照双方当事人的过错程度及原因力大小,根据诚信原则和公平原则,合理确定损失赔偿额。

合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力,当事人的行为涉嫌违法且未经处理,可能导致一方或者双方通过违法行为获得不当利益的,人民法院应当向有关行政管理部门发出司法建议;涉嫌犯罪的,应当将案件线索移送刑事侦查机关。

本条涉及的问题牵涉面极广,绝非短章所能解决,笔者此前有些许成果,但还须结合新的立法及司法发展另撰专文,作进一步斟酌。此处仅提供初步的个见。本条为解释《民法典》第157条而设,就该条而言,其后句有关损害赔偿部分应非独立的请求权基础,而应如上文有关此稿第5条的讨论所云,千针万线均应系于缔约过失这一“针鼻子”。至于合同错误法则之下或即便无过错亦带来信赖利益损害赔偿之责,也并不影响作为特殊的缔约“过失”纳入其中。该条当中更为重要的应该是其前句。该句如本条第1款所解释者,或可指向所有物返还、权利凭证返还或登记簿册更正,但所有这些指向均非该句的本体内容,其本体内容应该是合同解消之后的债之返还清算。易言之,该句在体系上应有两个“身份”,一个是前述多元指向的转介条款,一个是作为独立请求权基础的债之返还清算关系。

之所以有此两个身份的别扭,其因也无非是上文所言“增进其对普通人的‘读者友好度’”。也就是说,以此作为一个结点,就其他指向的请求权基础起点提示作用,也可算是个锦上添花的事。但若为了体系的整饬删繁就简,则它必须保留的身份不过是债之返还清算关系而已。

就合同解消涉及的返还清算关系最多可有四套法则长相纠缠在一处。一是此处的规定,二是不当得利法的规定,三是解除法的规定(如我《民法典》第566条),四是所有-占有返还关系法的规定(如我《民法典》第459-461条)。在比较法上,有些法例通过转引将第一套与第二套捆绑一起,于是还剩三套(如德国法及DCFR)。有些较新法例则将第一套、第二套兼容,直接掏空第二套里面的许多内容,甚至影响到第四套的内容独立性(如法国法、欧洲共同买卖法(CESL)、瑞债 2020等)。总之,从晚近私法发展趋势来看,不管是采立法还是法教义学的方式,有关合同返还清算问题,都日渐追求体系融贯的统合效果。

在我现行法之下,四套法则都比较简略,而此处的规定从比较法经验来看,恰恰还是返还清算法则比较妥适的落脚点。故建议此次或未来司法解释起草工作可以把步子迈得大一点,干脆在这个环节提供足够的制度配给,并可提供转引,优化及丰富其他几套法则。在此问题域中,一般需要规范的问题是一般的实物返还规则、价额计算规则、用益与费用偿还规则以及价额返还的限制与排除规则,前三项纵览主要法例,应该已经(或者可以)达成基本共识,剩余问题集中于第四项。故至少可以综合相关的比较法成果就前三项给出规定,就第四项也可以给出弹性较大的规定,然后再交由法教义学及判例作进一步的建构。

关于印章与合同效力(§23)

第二十三条【印章与合同效力】法人的法定代表人、非法人组织的负责人在订立合同时未超越权限,或者执行法人、非法人组织工作任务的人员在订立合同时未超越其职权范围,法人、非法人组织仅以合同加盖的公章不是备案公章或者系伪造的公章为由主张合同对其不发生效力的,人民法院不予支持。

本条基本上继受了《九民纪要》第41条的主要内容,虽然省略了该第41条第1款第1句——“司法实践中,有些公司有意刻制两套甚至多套公章,有的法定代表人或者代理人甚至私刻公章,订立合同时恶意加盖非备案的公章或者假公章,发生纠纷后法人以加盖的是假公章为由否定合同效力的情形并不鲜见。”但是其规范目的应该主要还是防范这些恶意加盖以留管线、设埋伏的不正当行为。从文义来看,个人以为本条内容设置应无可厚非。制定者很明显是要严格界定适用情形,仅规定最有把握的案型。与《九民纪要》第41条相比,本条还要更加克制,通过增添“仅以合同加盖的公章不是备案公章或者系伪造的公章为由”这一要件,或提示了一种可能性,即若有其他不同情事,即便就规范案型也可能作不同的处理。

这种努力克减自身规范射程的制定行为确实可以集中于目标环节堵住道德风险漏洞,此处所指亦即多刻几套公章日后充作“护身符”的把戏算是被本条戳穿了。但是由于在实践当中有关公章的案型实在是太过复杂多样,这种努力克减的做法在很大程度上也是在逃避规范任务,一方面会造成对其他邻近案型的制度供给不足,另一方面,也可能使得本条在未来解释适用中自发地旁逸斜出,日益走样,最终得到一幅连制定者也不曾想象过的面目。例如,若是公章单位当事人不仅证明所涉公章为(宽泛意义的)假章,而且证明缔约前已向对方提存了真章,或者对方可从此前交易中比较容易地获取真章,又当如何?若是公章单位当事人此前向对方提存的也不是备案公章,又当如何?若是公章当事人向对方提存的公章不是为了此次乃至此类缔约,而是为了其他专门业务(例如存取款及转账),又当如何?若是只有代表权人或代理权人签字,干脆无公章,又当如何?若是无签字,而有公章,又当如何?若是虽在签字之外另有章,但非“公章”,而是某个专业章如财务章、资料章等等,又当如何?

如上案型虽可以在立法论的出发点上被自我谦抑的制定者排除在自身任务之外,但未来当法律人共同体在实务压力之下遍纸寻找法源资源时,本条仍将不可避免地成为他们不约而同的出路。所以在设置规范之始,一方面我们确实可以成熟一个设置一个,自我谦抑,为未来规范发展保留空间。但是,另一方面,却又要有“不谋全局者不足以谋一隅”的胆魄,要站到法政策系统思维的高度,对局部规范未来解释论走向有更整体的想象力和引导力。这里所涉法政策的关键之点就在于,如何体认及取舍公章文化。

最高院民二庭出版物《民二庭法官会议纪要》及学说、判例之“多数说”似乎已越来越不待见公章文化这么个“落后的本土资源”,普遍倾向于(当然可能程度不同)认为,在上个世纪八、九十年代那批涉公章的较低层级法源失其效力之后,公章文化作为政企不分的遗迹已没有太多的规范意义。相应地在前述问题束的回答上,也就倾向于认为,应更重视代(理)表权人的签字而非公章,故而有签字无公章固然不成问题,相关章非公章或非严格对应的业务章也不必过于计较。更有观点进一步推演认为,若非如此,则是借公章压制了当事人的行为自由。

在认真观察以后,个见以为,公章文化的规范价值绝不是那些已失效较低层级法源创制的,而在“组织意思”与“组织责任”的外化方面有其事理上的独到功用,所以才能在事物本质的意义上自发获得规范价值,并作为中华法系的不传之秘经久不衰以至今日。合同法自近代以来,的确已通过不要式化、诺成化等革新日益柔化,而向当事人真意(或曰效果意思)趋近。但是这不会导致公章文化就当然应地被谥为落后的压制当事人行为自由的历史包袱。恰恰相反,在当代合同法不要式化、诺成化的同时,又会有其他个性鲜明的构造性规范厕身其中,或为界定当事人真意的边界,如英美合同法之四角规则、口头证据规则;或为凸显具有仪式感的严肃的受拘束意思,如我现行法之合同书缔约模式。如前所述,公章文化恰恰是在“组织意思”与“组织责任”外化方面功用独到,可以与务实而柔化的当代合同法实现高度有效的耦合。

研究民法这种古老学问要经常引入法史及比较法例为参考,其方法论依据就在于存在的合理性一定程度上能担保规范的合理性。用大白话来说就是,古往今来践履某个规范的众人都不是傻子,如果有关法史及比较法的实证考察发现,他们都不约而同地追随某条规范而去,很可能今天我们喋喋不休的质疑和争议在他们行动之前早已商谈及作出了理性抉择,在环境因素未发生实质性改变的情况下,蒙头蒙脑从善如流也许是最有效率的法学方法。公章文化扎根中华法系,故须以本土资源来作这种思想实验。

例如王守仁受封赣南巡抚,职责与江西巡抚不同,主要是剿匪。剿匪要调兵,调兵前得找兵部拿兵符。用完之后,这个兵符不是由王巡抚自己保管,而是退回兵部,下次用时再去拿。如果说取消兵符(公章),那就是看看王巡抚的岗位职责就知道其职权是调兵剿匪,各大营就自觉跟着他上,这样在某些特殊情况下可能比较有效率。例如宁王造反时,王巡抚就不必非得先从兵部拿到兵符才能发挥作用。但取消兵符之后风险也很大,首先是日子一久,很可能各大营就会变成了“王家军”,这样一来,王巡抚的个人意思与组织体的意思也就难分彼此了。其次,即便是在王巡抚对垒宁王的时刻,各武装力量其实也并不真的容易站对队,因为宁王也是打着锄奸勤王的旗号的。有了兵符情况就大不一样了,在通过王巡抚岗位职责提供基本的外观要件的同时,可以通过兵符的予夺十分精确地将兵部代表组织体内部权力配置所传导的“组织意思”与“组织责任”外化出来。这里的“组织责任”借用自当代侵权法,因组织体内部实施行为的人及其过失之类常常都无迹可寻,故以“组织责任”一言以蔽之地拟制了事。与这种“修辞”相比,兵符或公章之下的“组织责任”可能有着更坚实的可复勘的基础。

总而言之,无论就法人人格采拟制说还是实在说,都无法解决一个问题,就是其表意机关个人的意思和行为毕竟不是组织体的意思和行为,如果传导系统紊乱了,表意机关所表之意根本不能反映组织体内部的权力状况,又当如何。当代公司法及合同法自然可以从信赖保护出发一刀切地归效果于组织体。但这能算是最优方案么?显然不是,这充其量也就是一个不得已之举。而且用不着太多的想象力就可以推测,前述脱轨的紊乱的传导系统,必将在归效果于组织体之后制造无穷无尽的履行障碍。此时转换思维,若可以借助一个直观的符号使组织意思与责任和内部权力状况更好地集结、融会到一起,这个直观的符号不正指示了一个至少更优的方案么,为什么非得要废止而后快呢?反对者经常举某某公司又为争夺印章大打出手,言下之意,若是法律人不如此重视印章,何来如此人间丑剧?可他们没有想过,这种剧烈行为恰好提示了,这种围绕直观符合展开的争夺战很可能是再一次实现前述有效集结、融会的最有效率的模式。本条在自我克减的有限规范射程内自是无可厚非,但在未来围绕“印章与合同效力”整个话题完善规范体系时,笔者建议,仍应给予中华法系渊源有自的公章文化以更深刻的体认和更多的眷顾。

关于清偿型以物抵债和担保型以物抵债的法律适用(§28-29)

第二十八条【清偿型以物抵债的法律适用】债务人或者第三人与债权人在债务履行期限届满后达成以物抵债协议,如无法定无效或者未生效的情形,人民法院应当认定该协议自当事人意思表示一致时生效。债务人履行以物抵债协议后,人民法院应当认定相应的原债务同时消灭。债务人未按照约定履行以物抵债协议,债权人选择请求债务人履行原债务或者以物抵债协议的,人民法院应予支持,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

前款规定的以物抵债协议经人民法院确认或者人民法院根据当事人达成的以物抵债协议制作成调解书,债权人主张财产权利自确认书或者调解书生效时移转至债权人的,人民法院不予支持。

债务人或者第三人以自己不享有所有权或者处分权的财产权利订立以物抵债协议的,适用本解释第二十条的规定。

第二十九条【担保型以物抵债的法律适用】债务人或者第三人与债权人在债务履行期届满前达成以物抵债协议,抵债物尚未交付债权人,债权人请求交付的,人民法院应当按照原债权债务关系审理。当事人根据法庭审理情况变更诉讼请求的,人民法院应当准许。

按照原债权债务关系审理作出的法律文书生效后,债务人不履行该文书确定的金钱债务,债权人可以申请拍卖以物抵债协议的标的物,以偿还债务。就拍卖所得的价款与应偿还债务之间的差额,债务人或者债权人有权主张返还或者补偿。

【另一种方案】债务人或者第三人与债权人在债务履行期届满前达成以物抵债协议的,人民法院应当认定该协议系民法典第三百八十八条规定的“其他具有担保功能的合同”。当事人约定债务人到期没有清偿债务,债权人可以对财产拍卖、变卖、折价偿还债权的,人民法院应当认定合同有效;当事人约定债务人到期没有清偿债务,财产归债权人所有的,人民法院应当认定该部分约定无效,但是不影响合同其他部分的效力。

当事人订立前款规定的以物抵债协议后,债务人或者第三人未将财产权利移转至债权人,债权人主张优先受偿的,人民法院不予支持;债务人或者第三人已将财产权利转移至债权人的,适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第六十八条的规定。

第28条与第29条分别规定了清偿型以物抵债和担保型以物抵债的法律适用。首先,该两条在效果设置方面颇有值得赞同的创新处。第28条第1款后句允许“债权人选择请求债务人履行原债务或者以物抵债协议”,即为显例。比较法上的传统规则一般是将代物清偿协议建构为践成合同。我国法此前无类似规定,故学说上有力观点认为不应参考前述法例的通行做法,而依一般原理建构为诺成合同即可。但是在法政策上此一解释方案难以应对传统规则所成功避免的不公局面。亦即债权人之所以接受代物清偿,往往是在债务人未积极履行的“压迫”之下不得已的让步。若是当债务人再次不积极履行代物清偿允诺时,债权人只能诉请后一代物履行,则意味着债权人尚未起诉,即已因债务人代物提议的诱饵放弃了原定给付的立场而大幅后退。譬如甲原定应依约向乙交付一匹马,后与乙软磨硬泡提议交一头牛,乙考虑到有牛总比啥都没有要强,故同意代物清偿。不料到期后牛也未得,此时若按前述解释方案,乙只能请求牛的给付,相较于传统规则的方案,显然对乙极为不利,而且也不公平,并易于开启道德风险。与此同时,从长远来看对债务人方面也未必有利,因为债权人方面只要熟知了上述规范立场,就会习惯性地拒绝一切代物清偿提议,而这在总体上显然也不利于纠纷化解。若是换一个角度,即便是从当事人原意的体察而言,认定乙接受代物的同意里内蕴有今后只能请求牛的给付,也是缺乏根据的。所以从意思解释的角度,也应认为传统规则更接近当事人真意。

但是,传统规则也有其不足之处。粗看上去,将代物清偿建构为践成合同,履行即成立且债务就此完结,不履行即退回原点,对双方彼此彼此,公平合理。可若是从债权人方面来看,却往往有一种法律父爱主义带来的强迫感。因为有时候债权人就是想要新物代偿,为什么债务人自己的提议又可以出尔反尔。这是难以说理的。推敲起来,传统规则似乎陷入了某种概念法学的思维定势:要么构造为诺成合同,要么构造为践成合同,因前者有前述诸多不足,只好选后者。这种推敲在体系也是有根据的。例如定金合同被建构为践成合同,也是以一刀切的践成、诺成概念选择抹煞了当事人真意的丰富性,很可能也是得不偿失的。如果跳出这种思维定势,即可先问如何效果设置才算合理,然后再为建构,则完全不必一上手就先在践成和诺成之间作概念选择。第28条第1款后句赋予债权人选择权,在效果设置上就相对合理些。债权人方面的因素已如上述,在债务人方面,鉴于代物清偿往往是因其消极对待原履行并提议新履行替代而起,债权人在被动配合的同时获得一个未来债务人再次违约情况下的选择权,对债务人应该没半点意外,甚至可以说是求仁得仁又何怨。另外,在客观上,这一选择权也有利于避免债务人达成代物清偿协议后再次投机的发生,激励履行允诺,堵住道德风险漏洞,推动纠纷及早解决。这是值得赞同的创新处。

但是,在以上亮点之外,第28、29条可能另有大不足。结合第28条第1款第1句和第29条第1款第1句可知,制定者判断清偿型或担保型以物抵债的根据全系于达成时点是在债务履行期限届满后或届满前。这种完全无视当事人真意纯作客观归入的规范方式对于合同类型认定来说,凭直觉都让人感到太简单粗糙了。当然,从类似于“历史法学”的观点来看,这两个条文在现行法的嬗变脉络中有其渊源,也是可以窥探的。归结起来,此前有关以物抵债的本土法资源主要是两路。一路是《民间借贷合同解释》第23条以及背后作为支撑的判例。另一路则是指导性案例第67号。该指导性案例在前一路资源之外从新另备一格,其事理上的主要根据实际上也就在于该案中以物抵债协议达成于债务履行期限届满后。基此两审法院以及遴选颁发指导性案例的最高人民法院均毫不犹豫地支持了债权人诉求,而不再考虑担保型以物抵债之下所要考虑的流押禁止问题。从该指导性案例的处理本身来看应无可厚非,因为在原放贷已过去数年,还本债务履行期都已届满后,双方达成合意以物抵债与在放贷前约定以物抵债,类似流押带来的倾轧风险的确要小得多。就算发生倾轧现象,也可以通过胁迫撤销、显失公平撤销或高利红线控制等制度加以规制。

事物的本质在于,当债务履行期届满之后,债务人自愿的以物抵债属于自己处分的自治范围,法政策上用不着套用流押禁止那般高规格的法律父爱主义措施,而应更多地尊重当事人私法自治的成果。问题却在于,该指导性案例的判例要旨之射程是否可以扩张到:只有债务履行期届满之后的以物抵债才是清偿型的,或者说凡属债务履行期届满之前的以物抵债协议均须受到流押禁止规定的规制?从该第29条的规定来看,制定者应该是这么认为的,但这应该并不符合实际情况。

从本司法解释文稿的历次变迁来看,该第29条也非一开始就有的定见。2021年9月稿没有涉及目前征求意见稿第29条的规定内容,而只是在其第42条规定,“当事人在债务履行期限届满后达成以物抵债协议,当事人不履行交付抵债物的义务,债权人请求债务人履行原合同债务的,或者在没有恶意损害第三人合法权益的情况下,请求债务人交付抵债物的,人民法院依法予以支持,当事人另有约定的除外。”这等于仅就最具备坚实基础的部分延续指导性案例第67号判例立场,并在选择权方面作出前述创新,但是对于前述有关债务履行期届满前达成以物抵债协议的问题完全避而不谈。2022年9月稿第28条分两款规定,“当事人约定以他种标的代替原定标的,如无法律规定的无效情形,人民法院应当认定该约定自当事人意思表示一致时生效。债务人履行他种标的后,人民法院应当认定相应的原债务同时消灭。债务人未按照约定履行他种标的,经催告后在合理期限内仍不履行,债权人选择请求债务人履行原定标的或者他种标的,人民法院应予支持,但是当事人另有约定或者法律、司法解释另有规定的除外。Ⅰ有证据证明当事人系以担保原定标的为目的约定以他种标的代替原定标的,债务人履行他种标的后,请求债权人返还他种标的超出原定标的之间的差额,人民法院应予支持;债权人请求债务人继续履行原定标的超出他种标的之间的差额,人民法院应予支持。Ⅱ”其中第1款对应目前征求意见稿第28条的内容,第2款对应第29条的内容,但完全没有以债务履行期届满前后为“分水岭”的意思,而更多地系于对当事人意思的探求。比较起来,2022年9月稿的规定更实质化,也更周延;但是2021年9月稿的规定更准确地揪住了已知的最具坚实基础的部分,针对性地提供了司法指引,应该说各有所长。顺藤摸瓜梳理过来基本可知,目前此稿第28、29条规定如上一刀切的做法是属于“突变”的情形。这种灵机一动的区分法若是最终能被证立正当性,则是规范创制的一大进步,从此相应司法指引系于客观,既周延又明确。但遗憾的是,这种一时的灵感往往是经不起深入推敲的。

首先应该不难看出,即便是在债务履行期届满之前即已达成以物抵债协议,若是在履行期届满之后才让与相应之物及其上权利,则在法政策上的评价应该和前述“具备最坚实基础”的自己处分是一般无二的。这一点也恰恰透露出,脱离以物抵债实际履行(或其他带来标的物管控效应的措施)时点光谈“以房屋买卖为担保”是“准让与担保”,是完全违背事物本质的真相的。而一旦在履行期届满之前即已如该第28条第2款所云实际让与,则究竟要不要受到流押禁止规定的检验,还得要看证据能不能证明意在担保,若是则又与一般让与担保没有什么实质性的差别。此外,应该还可以批判性地省察到,我国相应的实践在流押禁止的适用上过于执著在履行期届满之前这个时点控制上。这当然也有一定比较法经验为根据,但是征诸事理,实际上更重要的时点控制应该在出借方向借入方切实地授予信用移转权利之时。只有在这个时点之前,债务人方面(含助阵的第三人)提供担保才最需要流押禁止规定的介入。而一旦切实授予信用,除非债权人另有强力手段约束债务人方面,否则债务人流押受损的风险几与履行期届满后无异,此际流押禁止的规定过分介入,其正当性值得反思。当然,此点的规范影响还须从长计议。

归结起来,前引2022年9月稿第28条的方案或许还要可取些。

关于向第三人履行的合同(§30)

第三十条【向第三人履行的合同】民法典第五百二十二条第二款规定的第三人请求债务人向自己履行债务的,人民法院应予支持;但是,除法律另有规定外,第三人主张行使撤销权、解除权等民事权利的,人民法院不予支持。

债务人按照约定向第三人履行债务,第三人拒绝受领,债权人请求债务人向自己履行债务的,人民法院应予支持,但是债务人已采取提存等方式消灭债务的除外。第三人拒绝受领或者受领迟延,债务人请求债权人承担因此造成的损失的,人民法院依法予以支持。

本条正是上篇引言所云,删除了自感不成熟的创意之处,仅保留四平八稳的枝叶,故此处重新捡回2021年9月稿第47条的版本,“【向第三人履行的合同】民法典第五百二十二条第二款规定的第三人主张行使撤销权、解除权等合同权利的,人民法院不予支持。Ⅰ民法典第五百二十二条第二款规定的第三人请求债务人赔偿不履行债务给第三人造成的损失的,人民法院应予支持;请求债务人承担合同约定的违约金、定金等其他责任的,人民法院不予支持。Ⅱ第三人怠于行使债权,导致债权可能罹于时效,经债权 人催告后在合理期限内仍不行使债权,债权人请求债务人向 其履行债务的,人民法院应予支持。Ⅲ”其中第2款所涉损害赔偿与违约金、定金之关系问题,最具深意,实不可回避。

此条文适用情况举例如下:某甲跟某乙约定由某甲向某乙买一批货物,这批货物由某乙向某丙履行,某丙获得一个独立请求权,于是某丙成为此利他合同之所利之他。此利他合同的关键之处在于让某丙(第三人)获得了一个独立的请求权,假如在此请求权之下,某乙没有履行自己的主给付义务,导致某乙对某甲违约,而请求权已经由某丙获得,所以关键性的问题变成某丙能够向某乙提出何种请求?某丙可以要求某乙实际履行,若某乙不实际履行或者因可归责于某乙的事由而陷于履行不能,某丙已经不能通过某乙的实际履行获得相应的履行利益,则可转化为损害赔偿之类。依前引2021年9月稿第47条第2款之后半段规定,若某丙要求某乙支付违约金或者承担定金罚则的责任,人民法院不予支持。此处规定意为,某甲与某乙约定的违约金和定金条款对于某丙来说不产生作用,某丙只能请求某乙向其承担不履行的损失。在概念层面是容易解释的——虽然此为利他合同,但是某丙所能获得的无非是某甲和某乙在原合同中所安排的给付,而某丙的请求权所指向的亦即此一给付。现由于某乙违约导致某丙无法获得此一给付,关于此一给付不能获得给某丙带来的损失,某丙自可基此独立请求权来进行转化,即要求某乙向其赔偿。例如,重置价差或转售价差就常常可作计算依据。

问题在于,假如某甲跟某乙约定,当某乙在一定履行障碍之下违约,某乙应当承担某种违约金支付义务;或者某乙收取某甲定金,现因某乙不履行而陷于违约责任,即应双倍返还。这些约定,在概念上的确与某丙原本可以从某乙处获得的给付标的之履行利益相比是有隔膜的。因此根据债之相对性原理,它似乎仍应当仅存在于某甲与某乙之间。

这样从概念上来把握看似一目了然,问题在于,此处约定的违约金往往就是损害赔偿的预定,或者是预定其计算方式的,而定金罚则也经常跟损害赔偿重叠在一起,很难撕扯得清。一方面我们允许某丙基于其给付请求权转化出损害赔偿请求权;另外一方面,某丙据此条款又无法主张违约金和定金罚则之下的权利。这会直接导致某甲能够向某乙主张的权利与某丙向某乙主张的权利,相互之间边界不知道划在何处。不可能允许一方面执行定金罚则,一方面执行违约金支付条款,另外一方面又支持十足金的填补性损害赔偿。这里面还存在着一些问题,利他合同已经将给付的请求权移转到第三人之后,原债权人(合同一方)还保留了怎样的救济权?跟给付相关的填补性的损害赔偿不管作何形态,应当都已经随着给付请求权转归某丙。此外,假如还有其他损害,则债权人的“其他损害”仍可要求债务人承担,或许如此才能做到切割清晰。

举例而言,让与给某丙的请求权指向的是这批货物,当这批货物未获适格履行时,某丙可以就其主张相关填补性损害赔偿,与之形成替代关系的如违约金、定金等,也一并纳入到此一请求权的转化范畴。但是在某甲和某丙的其他安排上,若是已经预设了某甲对某丙的义务履行实际由某乙来执行,即此利他合同从另外一面也可观察为一个由第三人履行的合同,此时若某乙陷于债务不履行,某甲可能还需向某丙承担其他的损害赔偿之责。或者某甲遭受其他损害,如某丙因没有得到某乙的履行,而无需向某甲支付原约定的对价,于是某甲无法获得更高的利润。此处的利润虽然已经超出了某甲与某乙的合同标的(合同利益),但是这些超额利润如果在某乙可预见的范围之内,则仍可构成某丙向某乙主张损害赔偿之外的更高额的赔偿,此赔偿应当归属于某甲。换句话说,想要把某甲和某丙之间的这个权益划分清楚边界,则应采此方案:已经通过请求权移转某丙的给付利益,不管它处于什么形态,都划不到某甲。而只有在那个给付利益之外还有其他的损害,而不管是某甲对某丙的超额赔偿,或者是某甲从某丙处原本可以获得的超额利润,仅当有了这个独立的部分,才可归属于某甲,由其要求某乙向其给付。此外,已经伴随给付请求权转归到某丙处的请求,则只有在某丙没有兴致向某乙主张时,某甲才能向某乙主张。所以,此处的违约金和定金罚则一方面的确是某甲与某乙之间相对性的一个安排,但是在另外一个方面,我们必须要承认,它在很大程度上跟上述所讲到的已经转归某乙名下的请求权所指向的给付利益或相重叠。所以这是在概念层面比较难把握的。

关键性问题是,填补性损害赔偿跟违约金条款、跟定金罚则能不能并存?正确的回答应该是,不能当然地可以并存,而恰恰经常会相互重叠而彼此替代。所以就变成了,从抽象概念角度把握起来似是泾渭分明,依相对性原理归属于甲乙之间作违约金之类清算即可,但从实质上一把握起来却又撕扯不清。故而,在笔者看来,或应在内部体系的利益分割上遵循上文界定,然后在外部体系的措辞上再作进一步推敲。或许可曰,排除违约金和定金罚则所覆盖的给付利益,填补性损害部分仍应划归于第三人,剩余部分则可退还给债权人。

关于因情势变更变更或者解除的后果(§33)

第三十三条【情势变更制度的适用】合同成立后,因政策调整或者市场供求关系异常变动导致价格发生常人无法合理预见的涨跌,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,人民法院应当认定合同的基础条件发生了民法典第五百三十三条第一款规定的重大变化,但是合同涉及市场属性活泼、长期以来价格波动较大的大宗商品以及股票、期货等风险投资型金融产品的除外。

合同的基础条件发生了民法典第五百三十三条第一款规定的重大变化,当事人请求变更合同的,人民法院不得解除合同;当事人请求解除合同的,人民法院可以根据案件具体情形判决变更或者解除合同。

人民法院依据民法典第五百三十三条判决变更或者解除合同的,应当综合考虑合同基础条件发生重大变化的时间、当事人重新协商的情况以及因合同变更或者解除给当事人造成的损失等因素,在判项中明确合同变更或者解除的时间。

当事人事前约定排除民法典第五百三十三条适用的,人民法院应当认定该约定无效。

本条亦如上篇引言所云,删除了自感不成熟的创意之处,仅保留四平八稳的枝叶,故此处重新捡回2021年9月稿第57条的版本,“符合民法典第533条规定的情形,没有其他的违约事实,对方当事人请求受不利影响的当事人承担违约责任,人民法院不予支持。Ⅰ人民法院依法解除合同的,可以结合案件实际情况,根据公平原则判决对方当事人因合同解除遭受的实际损失由受不利影响的一方承担,或者由双方合理分担。Ⅱ”该第57条提出了本问题领域常常被目的性遗忘的一个疑难——即便合同已因情势变更而解除或者变更,相关的损失应当如何分担?

对于该问题的回答,在解释资源上,个人认为应当有两条路径可选。其一,与不可抗力建立关联。2009年《合同法解释(二)》第26条对于情势变更首次作出抽象性规定,明确了情势变更不属于商业风险,亦不属于不可抗力,对此存在许多批判意见。批判观点认为,对情势变更不属于商业风险的判断是准确的,因为商业风险应在缔约时便已进行分配,该风险应由当事人自己承担,而不能在认为其导致合同履行有阻碍时就可要求变更或解除;但对情势变更不属于不可抗力的判断则不妥当。在《民法典》第533条和《合同法解释(二)》第26条的规定中,情势变更之“情势”亦是不可预见的。那么,情势变更与不可抗力的关系究竟为何?是否绝非不可抗力?在此问题上,又有学者进一步指出,情势变更中的“情势”与不可抗力中的“情势”有较大可比性,二者在订立合同时都无法预见,仅在影响合同履行的程度上存在差异。情势变更规则下的“情势”仅会导致履行显著不公平,还未至履行不能之程度;而不可抗力中的“情势”已经导致合同履行不能。因此,在情势变更规则下可以要求双方进一步谈判,由法院协调或“调高调低”予以变更合同,在仍不能解决的情况方可走向解除。而在后一情形中,一旦出现因不可抗力而陷入履行不能的情况,无需双方当事人进一步磋商或变更合同,直接走向免责,即能否主张不可抗力而免责的问题。因此,二者程度不同,但是在性质上,作为“情势”仍有可比性。所可比的关键之点在于二者均属于不可归责于任何一方当事人的情势。由于不可抗力之下履行不能的责任已经被免除,情势变更之下解除后不再进一步履行,该损失的赔偿责任似乎也应当被排除,也应免责。但这还是解释资源的一个方面。

其二,与错误制度(即重大误解)建立关联。在合同错误制度之下,比较法上,德国法更倾向于支持因合同错误而撤销合同,英美法更倾向于不接受因错误而撤销合同的诉求。之后,比较法学大家海因·克茨等人经广泛研究后得出结论,之所以在比较法上会有如此大的差距,是因为德国法族一方面会更倾向于支持因错误撤销的诉求,但是在另外一方面又要求撤销权人应赔偿相对方至少信赖利益的损失。换言之,本方与相对方缔结合同,本方由于错误造成意思表示不真实,因此,本方与相对方形成的合意也就失去了正当地位,进而允许撤销。但究其根本是本方出现了错误,而非因相对方实施了某种行为(例如欺诈或拒绝披露信息)导致错误的认知。因而,由于自身错误而要求撤销合同,至少应予对方一定的补偿,即信赖利益赔偿。也正因为德国法支持相对方主张信赖利益的赔偿,所以也更乐意支持错误方的撤销诉求,以此形成平衡。然而,英美法上或许正是因为没有给相对方以出路,因此也就不能给撤销权人撤销的出路。

前文提到的第二种解释资源,亦即因错误撤销时,应当由撤销权人承担信赖利益的损害赔偿之责,这一规则在情势变更之下也可以借鉴。之所以可以借鉴,要从情势变更规则和错误撤销规则之间的关联来看。情势变更规则与错误撤销规则在事理上恰好是在一条时间纵轴上的前后。错误撤销规则所针对之错误是对于缔约当时已经存有的客观情势认知错误,而情势变更规则之情势错误则是对于缔约之后情势变化的预计错误。二者均属于错误,只是错误的对象不同,而错误的对象不同就在于时间纵轴上的落脚点不同。甚至在某些案情之下,难以甄别究竟是此前已有的情势还是此后方有的情势。例如比较法中的一则真实典型案例:某甲出卖一物给某乙,后来证明买卖的那些标的已经因为铁路的煤渣底座起火而被烧毁。但问题在于,烧毁时间究竟在于缔约之当时乃至之前,还是缔约之后,已经无法查明。这个案例发出警醒,烧毁的时间是否有如此重要?在之前已经烧毁了还是在之后烧毁,对效果真的有如此大影响吗?倘若的确因此而有实质性大的影响,该制度还合理吗?经过一番反思后人们发现,虽然它们在时间纵轴上一前一后,秩序井然、泾渭分明,但是,二者之间在本质上仍有很多可比之处。

回看条文本身,第一,没有其他的违约事实便不能要求承担违约责任,该规则是正确的,不能因为情势变更、对方主张解除合同,就要求对方承担违约责任的。第二,公平原则只是一条原则,若根据公平原则由双方合理分担,应如何分担才公平?该条文本身并不能解决问题。个人认为,未来在解释上或许还需大量论证以填平这些坑堑,而上述两项解释资源就是重要依据。

有关本土司法案例的实证研究可能会显示,法院常将情势变更和不可抗力二者混用。但是,这种混用未必是低级错误。很多时候之所以要转向不可抗力,是因为在当时状况下已经难以再走向实际履行,此时在情势变更原则之下,实际履行比较柔性、务实的优势已实际丧失,仅剩责任分配了,因此法官适用不可抗力。上述已阐明,二者从外部体系的规则分工来看区别很大,不可抗力规则已经达到履行不能的强度,而情势变更还未达到这个程度,因此在这种个案之下,当然还未达到履行不能的程度,自然不能够适用不可抗力。然而问题是,这仅只是在外部体系上规则之间的分野,透露到规则内里的实质区别即可发现,不可抗力在此处已经从后窗钻进来,成为了一个有力的论证理由,即为何在该范围之内无需由主张情势变更一方来承担赔偿责任,其落脚点有可能便是情势变更与不可抗力的暗通款曲。但在另外一方面,为什么其他某个领域或某项损害,又须由情势变更主张人承担?原因很可能是前文提到的第二项论证资源。所以在把握这些外部体系中散处不同位置的论证资源时,应窥测内部体系以融会贯通。

关于违约显著轻微时约定解除权行使的限制(§55)

第五十五条【违约显著轻微时约定解除权行使的限制】当事人一方以对方的违约行为符合约定的解除事由为由主张解除合同的,人民法院依法予以支持。但是,违约方的违约程度显著轻微,不影响非违约方合同目的的实现,解除合同对违约方显失公平的除外。

有前款规定的除外情形,非违约方主张对方承担相应的违约责任或者采取其他补救措施的,人民法院依法予以支持。

此条第1款后句应该算一个独具特色的制度创新,值得特别关注。约定解除权原本属于当事人意思自治的范畴,由于双方谈判能力不平衡,完全可能因为此一权利的设置而使得一方被合同捆得五花大绑,另一方却进退裕如。这种不公平的结局有时候或许可以借助格式条款效力审查制度加以调整,有时候则或许可以考虑适用显失公平制度予以撤销。但前述两套制度都有其局限性,例如前者至少需要满足格式条款的要件,后者又有主观要件及切实在除斥期间内发动撤销的限制。如果不能满足前述要求,已经面对了解除通知,此时还有没有余地,的确是有探索价值的。

此句规定末尾出现“显失公平”,如果认为这是显失公平制度的引介规则话,由于有前述“主观要件及切实在除斥期间内发动撤销的限制”,自然就会自相矛盾,所以是很容易归谬的。于是在反面,也就可以认为,此处虽有“显失公平”字眼,但其实质很可能别有洞天。浅见以为,此句的正当性及合理性还须从前述双方受拘束程度显著失衡上去找寻。申言之,若是一般显失公平的情形,既没有格式合同之下意外条款的因素,也不符合前述显失公平的主观要件要求及除斥期间撤销的要求,则即便真的显失公平了,可能也没有非介入不可的政策考量。但如果不是一般显失公平的情形,而是双方受拘束程度显著失衡,以至于几乎相当于仅拘束着一方时,情况可能大不一样。这时从表面来看,似乎只是设置了一个约定解除权,但实质上却因仅一方受到拘束而成“虚幻的允诺”,这样的合同是否还可以被执行是大成问题的。

例如甲乙缔结合同称,由乙为甲设计一个广告片,须经甲满意后才付款若干,若按甲要求修改后仍不能令甲满意,则可由甲解除合同。若是签约之后乙开始斥资上马准备履行之前,想想刀把子全抓在甲的手中,日后想要价款恐不可得。这时难免想要打退堂鼓,若最终决定停止履行,此时涉及的问题就是这个合同能否被执行。从一般双务合同均应使双方同时受到拘束的原理出发,上述问题的落脚点就在于,该合同之中甲乙两人是否已同时受到拘束。回答很可能是否定的。如此则乙自然也就不必履行了。可假如对甲的满意与否作符合诚实信用原则要求的解释,则甲的决定权及解除权均非任意为之(特别是甲也认可这种解释时),此时则可以认为其间也有双方同时受拘束在,那么乙自当履行。当然,在澄清了以上解释结果之后,至少客观上,乙原本的顾虑也可以打消了。在此条后句所涉规范场域之下,争议不是发生在乙开始履行之前,问的也不是合同可否执行,而是在乙提交成果、甲不满意、经修改仍不满意而解除合同之时。此时由于合同已大幅实际履行,所以关注的焦点应该已从是不是虚幻的允诺转向即便是虚幻的允诺也要争取将其解释出适当的拘束力来。故关键点仍基本一致,就在于甲满不满意的判断,在乙信赖合同而投入资源实际履行之际,不应解释为任意而为,而应解释为依诚实信用而为。

鉴此,在这一规范场域之下,焦点不是客观上的显失公平,而是诚实信用的判断标准。需要再次强调的是,即便在“违约方的违约程度显著轻微,不影响非违约方合同目的的实现”时行使约定解除权,也决不当然地有违此处“诚实信用的判断标准”。其实,即便是在法定解除权之下,如买卖合同中能否要求标的物的“完美”在比较法上虽有争议,但也颇有肯定的回答。即便是在否定回答的语境里,瑕疵给付比少量给付会面对更严苛的待遇,也一定程度上提示了“完美”诉求的合理性。另如英美法上合同担保条款和条件条款的区分,予后者以可苛责债务人的尊荣,同样提示了前述“完美”诉求的合理性。就算是我现行法下作为附款的条件,也在实践中五花八门,很多从一般旁观者来看堪称无谓,但仍可不打折扣地支持,这样的规则也与前述“完美”诉求是相通的。所以,在约定解除权之下,只要没有一开始所说格式条款规制或显失公平制度适用的情形,支持解除权人的“完美”诉求,并没有什么障碍。有障碍的只是,溯及到源头处(而非聚焦于结果),如此设置并行使约定解除权,会否导致类似于虚幻允诺般的拘束力失衡。

故可将该句修改为“但是,违约方的违约程度显著轻微,不影响非违约方合同目的的实现,解除合同有违诚实信用且对违约方显失公平的除外”。

关于合同终止的时间(§62)

第六十二条【合同终止的时间】人民法院依据民法典第五百八十条第二款的规定支持当事人一方终止合同权利义务关系的主张的,应当以起诉状副本送达对方的时间为合同权利义务关系终止的时间。

【另一种方案】人民法院依据民法典第五百八十条第二款的规定支持当事人一方终止合同权利义务关系的主张的,应当根据案件的具体情形在判项中明确合同权利义务关系终止的时间。

本条关系到违约方解除问题,在上篇引言部分曾经提及,这是一个牵涉极广的新问题,不是仓促间以短章可以解决,故将另撰专文阐发拙见。此处仅就终止时间两套方案间如何选择提供浅见:应以第二种方案较佳。结合此稿第63条第2-3款并类推第25条第1款后段,违约方就损害赔偿及作价返还在很大程度上是可以操控的,当然,这种规范格局是否妥当仍有较大疑问,上文及下文均有所涉及。但只要它们得以通过,以上描述即将成为我“实证法”状况,于是与此合同终止时间有紧密关联的主要只是非违约方减损义务从何时起算。即便是采类似第63条第2-3款立场及效率违约的英国法之下,也会在先期违约的场合给非违约方较大的空间。此稿本条第一种方案使违约方连减损义务起算都可以操控,大幅剥夺了非违约方合理争取合同履行的必要空间,故不如第二种方案为佳。但是第二种方案的不足也是很明显的,其文义就决定了,它在很大程度上放弃了对司法的实际指引。这些问题及相关体系上的整体脉络问题,将在专文中另陈拙见。

关于可得利益的赔偿(§63)

第六十三条【可得利益的赔偿】人民法院依据民法典第五百八十四条的规定确定合同履行后可以获得的利益时,应当扣除非违约方为订立、履行合同支出的费用等履约成本。

非违约方依法行使合同解除权并实施了替代交易,主张按照替代交易价格与合同约定价格的差额确定合同履行后可以获得的利益的,人民法院依法予以支持;违约方有证据证明替代交易价格偏离市场价格,主张按照违约行为发生时合同履行地的市场价格与合同约定价格的差额确定合同履行后可以获得的利益的,人民法院依法予以支持,但是非违约方能够证明不进行替代交易将导致损失扩大的除外。

非违约方未实施替代交易,主张按照违约行为发生时合同履行地的市场价格与合同约定价格的差额确定合同履行后可以获得的利益的,人民法院依法予以支持。

首先,其中第1款所谓“应当扣除非违约方为订立、履行合同支出的费用等履约成本”,包括此稿第64条前句所云“扣除非违约方应当支付的相应履约成本”,均须进一步澄清:这是有关毛利扣除成本的规定,还是有关扣除节约成本的规定。如果是后者,则应属于损益相抵规则管辖的范畴,可以借鉴《买卖合同司法解释》(2020)第23条的规定,将之由专门针对买卖合同一般化为适用于各类合同——“合同当事人一方因对方违约而获有利益,违约方主张从损失赔偿额中扣除该部分利益的,人民法院应予支持。”在解释论上通说认为此处“利益”也包括了因此而节约的履约成本。所以,若是前引两处规则短语的规范意旨指向损益相抵,或会因为过于不周延而可直接归入失败条款。

仔细复勘两处规则短语的文义,第64条前句所云“扣除非违约方应当支付的相应履约成本”,似指“应当支付而因此未实际支付”,与前述损益相抵的路子至少在文义上还是趋近的。此条第1款所谓“应当扣除非违约方为订立、履行合同支出的费用等履约成本”,由于“订立合同支持的费用”不可能因违约发生而节约,而且即便就紧接着提及的履约费用从文义里也读不出“应当支付而因此未实际支付”,所以看上去与损益相抵路子无缘。但是,这种纯依文义读出其不同定位的做法在体系解释上是不可靠的,因为从第63条与第64条所处的外部体系来看,前者一般性解释了“可得利益赔偿”,后者更进一步具体到“长期性合同中可得利益的赔偿”,在相近规则节点以如此相近的表达却规范了迥然不同的主题,应该是匪夷所思的。这种明显的文义表达不足,可能是制定技术上的措辞疏误,但也可能是制定者心中原本就杂糅着两个主题,如此则语词所指、能指、应指在语用学层面自然而然地紊乱了起来。据笔者个人体察,上述疏误很有可能不是前一浅显的技术疏误,而很可能是后一深刻的语用学层面的疏误。

果真如此,则另一个被杂糅其中的主题正是毛利与净利的复杂关系。在法史及比较法上,美国著名法学家富勒的一代名文《合同损害赔偿中的信赖利益》主要贡献之一,就是澄清了信赖利益很多时候构成了履行利益毛利中的成本(当然这里的信赖利益与德国法族缔约过失意义下的信赖利益仍有些距离)。为了达到全部填补赔偿但又不重复赔偿的目标,也就不能既要求赔偿毛利,又要求赔偿作为其中成本的信赖利益。于是要么直接赔偿毛利,而吸收了许多信赖利益(但有时也未必能悉数吸收);要么请求赔偿净利,其他信赖利益损害则另计,且这些信赖利益又可能分别与损害赔偿法或返还法联系在一起。

例如甲乙约定,甲买一条生产线给乙,作价100万元。交付之后,上马生产,发现有瑕疵,于是乙发生维修费若干,运回甲处运输费若干。经甲维修亦未果,乙解约并另寻合理替代交易,价额120万元。若是如期上马生产,则乙按照此前与丙已达成交易,可得毛利若干,现因延误开工,交易取消。乙另付出厂房租金若干,组织劳务花费若干,购买材料花费若干。另可设乙受领给付后并非意在上马生产,而是早已定好作转卖之用,与丙作价120万元。

于是,若是最后补充的预设情形,则毛利120万元,成本100万元,形势一目了然:要么以毛利吸收成本,要么以差价20万元为净利,成本100万元诉诸返还法。若是前一种预设情形,比较复杂的地方主要是在,哪些花费构成了毛利的成本类型,以及这些类型中有多大份额可被吸收进成本。当然,还可以说另外还有一个值得探讨的问题是,毛利与替代交易的差价可否一并主张。由于在设例中,毛利是迟延损失,替代交易之差价是“大的”替代性填补损害,故可并存,基本解决这个旁逸斜出的问题,再集中到与此稿此条有关的焦点问题上来。就此应可明确的是,乙发生维修费若干,运回甲处运输费若干等花费应均不构成毛利的成本,而可与毛利并存;乙另付出厂房租金若干,组织劳务花费若干,购买材料花费若干等,包括没有提及的缔约花费,却均属于毛利的成本类型,但究竟应计入多大的份额,还须推敲。此处的推敲主要任务是界定各项花费究竟与主张的毛利之间成怎样的比例对应关系。这个问题有时是很容易回答,例如所有这些材料均为此一与丙交易而准备。但有时候又比较难,例如在丙之后应可预计还有其他诸多客户订货,则厂房租金、缔约费用等等究竟应计入几何,颇费思量。若是面对一个继续性合同,可能情况更复杂。所以此稿第64条前引规范短语里如前所述,回避了第63条相应位置提及的缔约成本,很可能就是在有意无意间触及了这个“颇费思量”的细节,不自觉地一笔滑过。

综上所述,如果此节所考虑的的确是毛利和净利关系问题,或许更好的做法还是将之保留给法教义学及判例,因为如前所述,这里纠缠着信赖利益、履行利益、返还利益、固有利益的复杂脉络,甚至此处概括的这四组利益术语内涵也颇有流变,都未必可完全倚重,尤其重要的是,即便是从毛利中剔除成本,这些成本还得通过赔偿法或返还法又从后门找回来。莫不如根据个案决定何时主张净利,何时主张毛利。例如在前述转卖的设例中即宜于主张净利,然后累加返还,一目了然;而在上马生产的设例中却宜于主张毛利,然后依损益相抵剔除被节约的成本,而不是如此处规定所言,先剔除所有成本,却又不得不一项项累加其他所谓信赖利益或固有利益损失。故此款应以删除为佳。

其次,此条第2款直接赋予市场价格相对于替代交易价格的优先地位,可能对于非违约方来说过于严苛。比较法上的一般采取的规制标准是“合理的期间内实施了合理的替代交易”,这两个“合理”可以给非违约方提供一定缓冲空间。亦即,在对方违约时,己方可能还须调查研究一番,甚至努力争取一把,但毕竟要在合理期间内实施减损。在实施减损时,只要在当时环境来看是合理的手段,则即便客观上未收到减损效果,甚至帮了倒忙,也不影响其“合理”。当然,在判断后一个合理与否时,市场价格可能在个案之中是一个重要的参照。即便如此,因为市场价格未必能在实施替代交易时清楚明了,且有价无市有时也是常情,而此款但书所云“非违约方能够证明不进行替代交易将导致损失扩大”纯从客观着眼,均失去了前述“合理”判断的精义。参考前述比较法例两个“合理”的连环扣,在观照此处利益冲突时应始终铭记的是:此际非违约方是被人为地增加了一个为违约方(甚至就是悍然毁约方)利益计算的减损义务,他对于后者的“忠实勤勉义务”无论如何都不应超越公司高管之“商业判断规则”所能要求的标准。决不能以客观标准之名行“事后诸葛亮”之实。

故此第2款应退回到前述两个“合理”连环扣的立场。

最后,此条第2款及第3款均系于“违约行为发生时合同履行地的市场价格”,也值得进一步反思。在比较法上,如英国法与此相类,但更多的法例倾向于解约时的市场价格。两套方案比较起来,依违约行为发生时市价,标准一般比较稳定,而在解约时市价之下,难免会有投机空间。由于我现行法之下,解除权的除斥期间虽经《民法典》第564条第2款大幅明确,与譬如德国民法典等所要求的“无不合理迟延”相比仍然太长,所以投机空间难免更大。可是需要明确的是,前述系于违约时市价的做法虽有标准较为稳定之利,却并非无弊病,实际上弊病还很大。主要是很多时候不切实际,尤其是对非违约方太过不利,须知他可是非违约方,因这种规定获益的对方却是违约方乃至悍然毁约方。此处“很多时候不切实际”,主要就是指上文所述——“在对方违约时,己方可能还须调查研究一番,甚至努力争取一把”。正是出于如上原因,英国法虽采此立场,但也犹疑颇多,而其他更多的经典法例则采后一立场。综上,浅见以为,从长远来看我国法最好是作系统性地把握,一则在解约权之除斥期间方面可转采“无不合理迟延”合理的实质化标准,一则就此处规定转采解约时市价标准。

余论:司法解释与法学实证主义道路

本文上篇交稿之后,重回懒散状态,拖延近月,想着胡适之先生“著作监”之叹,才又重鼓余勇,挣扎着成此下篇。此时,估计司法解释都已定稿即将推出了,但是笔者并不为拙作下篇甫一写就即成马后炮而感到遗憾,因为在个人的理解中,如此重大的司法解释以草案公开征求意见,其意义不在于务使条文尽善尽美方才推出,而是要发动法律人共同体围绕相应问题作系统地、持续地沟通,并由此而影响司法解释未来解释适用乃至于活法的走向。众人拾柴火焰高,法律人共同体若能有意识地让这种沟通无限延伸下去,则法典和司法解释都不会成为现行法优化的终结,而是新的开端,在成文法文本编纂过程中萌生的新的问题意识、因时间红线被搁置的解决方案,都将在系统性沟通中保留在共同体的记忆里,并将在未来某个时点因缘际会,于活法河流翻出新的浪花。

在个人研习法学的过程中,随着阅历的增加以及学习范围的展开,笔者越来越体会到,我国司法解释制度在众多批判所指陈的不足之余,实在也有着自身独到的优势,是值得扬长避短、发扬光大的。其最大的优势就在于,它使我们这样一个成文法系国家意外地躲过了法律实证主义(或“法条主义”)的结构性弊端,围绕司法解释的起草、汇纂任务,使“立法论”研究永不退席,却又自觉地以“述者”自命,永葆立法论与解释论视界融合、相互激荡、相得益彰。司法解释沟通判例、立法与学说,以较低成本实现了现行法进化力与稳定力的辩证统一,在浅见看来,这与其可综合中华法系“以例辅律”传统及西方判例制度的优势并避其流弊有关。

现行司法解释制度与案例指导制度均肇始于我国“以例辅律”的传统,当时辅律的“条例”均为抽象要旨,分条纂辑于律条之后,已经转化为成文法。后为我国民初大理院、民国16年后的最高法院所继受,并被直接称作“判例”制度,在我国台湾地区沿用至今。特别值得注意的是,台湾法学界及实务界很早就关注到这种“判例”制度与实质意义上的判例制度差距很大,所以早期研究判例的代表性著作虽以“判例”冠名,但考察范围远不止于上述狭义的“判例”,而广泛旁及于“最高法院”的判决和下级法院的典型案例,甚至时常不惮于以后者修正狭义“判例”的立场。晚近案例书为求写实,干脆略去“判例”的标帜,基本上都直接冠以“案例”或“判决”之名。如今无论是在学者撰著里,还是在其司法实践普遍应用的各种“六法”判解汇编里,现代法意义上的判例实际淹没了狭义“判例”。所以,比较起来,大陆的司法解释制度与台湾的“判例”制度相比,更有资格担当“条例”以例辅律的古老传统。

司法解释与条例均为比较抽象的条文,从而规避了当代两大法系判例制度“就事论事”、“不告不理”的不足,在法律进化力方面有较大提升。由于司法解释在传统上比条例更重视法教义学的整体性体认,所以在法律进化力方面甚至更能脱离个案规范经验总结的趣味,更便于作体系性安排。与此同时,这种体系性的创制、修订、汇纂工作也自然而然地可在很大程度上化解条例制度与西方判例制度因法源饾饤堆砌带来的司法神秘主义弊病。这些优势的发挥离不开与民法教义学的合力及“合谋”,并与笔者长期倡导的法学实证主义道路若合符契。

早在德国民法典编纂时先贤即已揭橥,无论编纂工作多么从容、尽责,民法典都不可能包揽一切,而必须将许多东西仍保留给法学,在未来法典运行中应始终依托独立存在的民法学。民法(学)的法学实证主义道路根本追求是打开法律实证主义及法典带给的枷锁,确保现行法能自由地进化,确保个案正义,同时却又确保可依托体系建构、法律论辩规则乃至汇聚法律人共同体和人民群众法律智慧的系统性著作等,提升现行法的稳定力。在时间红线的压力下,就成文法暨司法解释规范的不足不必过于困扰,而应风物长宜放眼量,只要能以法学实证主义理念保持民法发展的主动性,立法及司法解释的缺陷都可以在活法河流中被荡涤一空。取法乎上,是法学实证主义永恒的主张。其所谓“上”既是指法史、比较法以及现行法等大小传统中的最优方案,也是指事理(事物的本质)世界中的规范性启示,上文许多疑难的解决尝试均立足于此。故在私法运行中,应区分立法当中的技术因素、一般价值判断性政策因素、政治性政策因素,尤其是就前两种因素要不断重回大小传统及事理世界中去“实事求是”,要赋予活法进化力更大的释放空间。这显然是司法解释制定者一直以来(或许只是下意识)的遵循,也是融贯司法解释、判例、学说及立法的法教义学体系理应努力的方向。

*最高院负责起草工作的两家机构专文下问且慨允公开拙作接受同行指点,始有此文;写作中又受广东省法学会及暨南大学文科项目支持。谨向上述单位致以诚挚谢意!

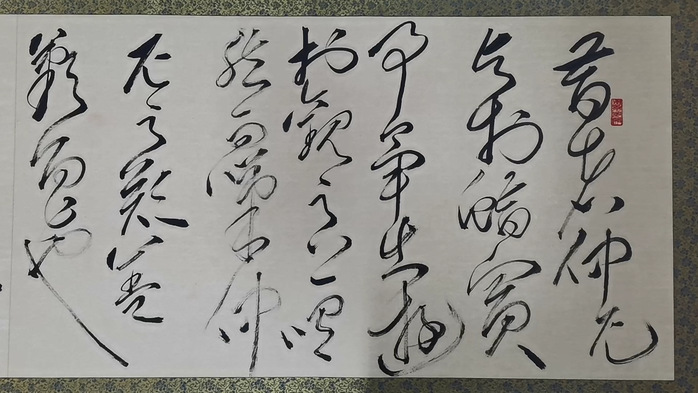

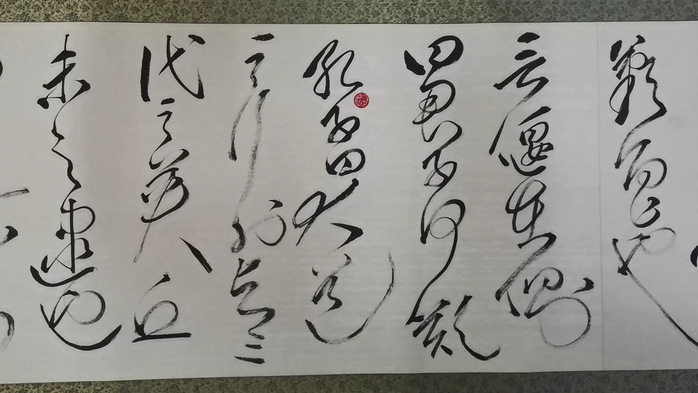

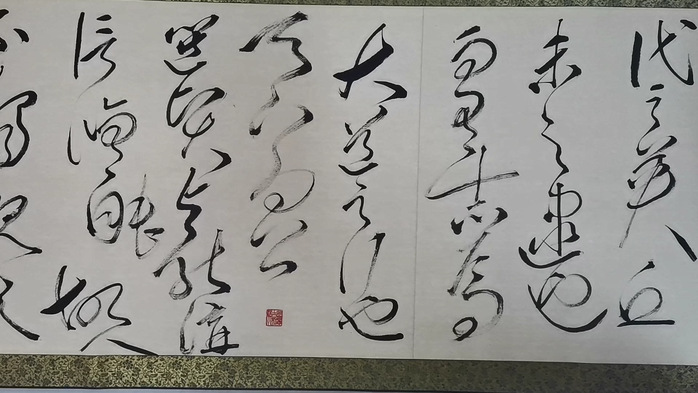

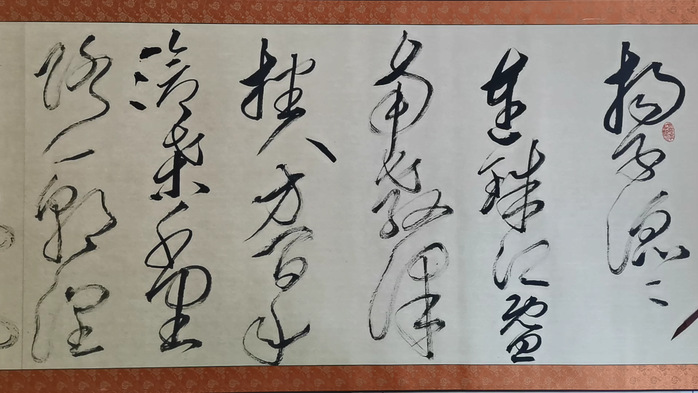

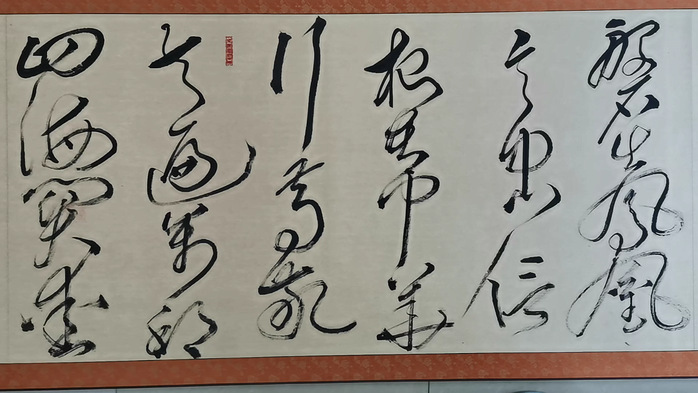

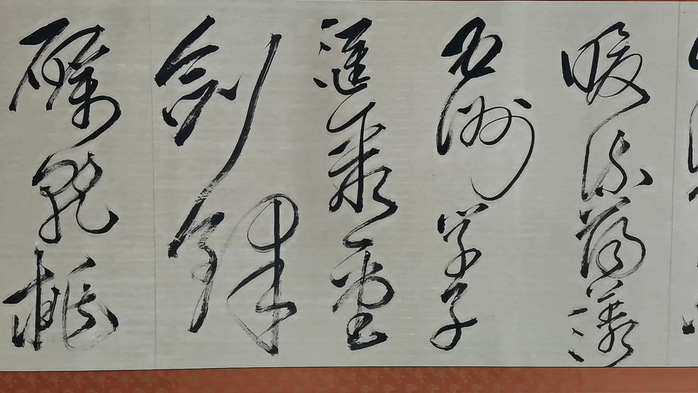

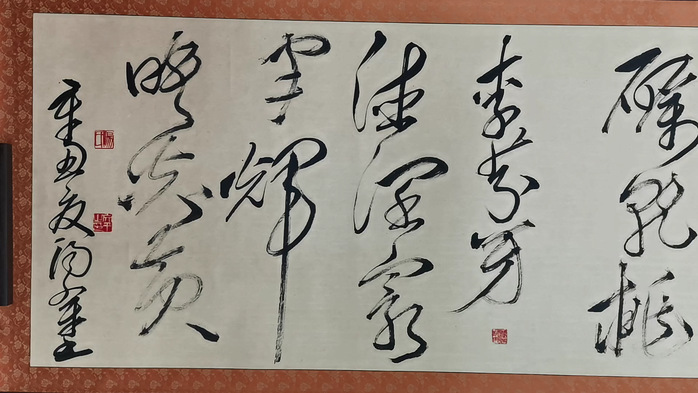

仓促成文,浩繁芜杂,读之不易,特另奉汤氏草书两卷以飨读者,聊博一哂~

1、汤文平书礼记礼运天下大同章(局部一)

2、汤文平书礼记礼运天下大同章(局部二)

3、汤文平书礼记礼运天下大同章(局部三)

4、汤文平书暨南大学校歌(一)

5、汤文平书暨南大学校歌(二)

6、汤文平书暨南大学校歌(三)

7、汤文平书暨南大学校歌(四)

纪念“暨南法学”九五(1927.11.—2022.11.)华诞!

发布时间:2022-12-15

发布时间:2022-12-15

来源:法学院

来源:法学院